今年度のスタートの準備中です。

2名のための卒業証書授与式Ⅱ

新任の先生方が来校

離任式

修了式

卒業証書授与式

卒業証書授与式会場準備

2013/03/18 15:20 |

この記事のURL |

卒業証書授与式会場準備

卒業証書授与式予行練習をしました。

今日も、卒業証書授与式の練習をしました。

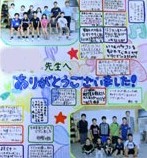

6年生が、感謝をする会(教職員へ)をしてくれました。

平成25年3月13日朝、6年生が、全教職員に「感謝をする会」をしてくれました。

職員室へ6年生が来て、「先生方へ感謝の会をしますので、体育館へお越しください。まず、廊下にならんでいただきます。」と、案内をしてくれました。

6年生代表児童のあいさつが終わった後、感謝の言葉が綴られた色紙をプレゼントしてくれました。

職員全員の特徴を言って、一人一人に感謝のメッセージを言ってくれました。

歌「Hey!和」を、美しいハーモニーでプレゼントをしてくれました。

6年生全員が、人文字で体育館に「和」と表現して、「中学校へ行っても、和を大切にして頑張ります。」と、進学後の決意を示してくれました。

教職員の退場。

また一つ素敵な思い出ができました。6年生のみなさん、ありがとうございました。

職員室へ6年生が来て、「先生方へ感謝の会をしますので、体育館へお越しください。まず、廊下にならんでいただきます。」と、案内をしてくれました。

6年生代表児童のあいさつが終わった後、感謝の言葉が綴られた色紙をプレゼントしてくれました。

職員全員の特徴を言って、一人一人に感謝のメッセージを言ってくれました。

歌「Hey!和」を、美しいハーモニーでプレゼントをしてくれました。

6年生全員が、人文字で体育館に「和」と表現して、「中学校へ行っても、和を大切にして頑張ります。」と、進学後の決意を示してくれました。

教職員の退場。

また一つ素敵な思い出ができました。6年生のみなさん、ありがとうございました。