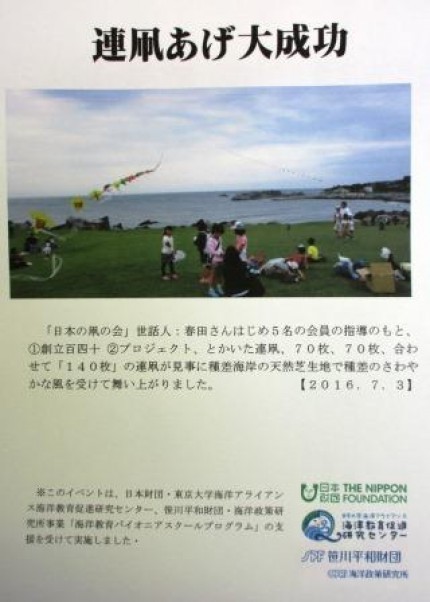

お知らせ・・・昨日の140周年記念連凧あげの様子

140周年記念連凧あげ大会・・・種差の風をうけて140枚あがる!

さわやか会議・・・子育て親育ち講座を活用してのSST

授業参観後のさわやか会議では、心の健康づくりとして、高橋育子先生を講師におむかえし、五感を使ってのソーシャル・トレーニング(SST)を児童・保護者・職員一緒になって行いました。

授業参観後のさわやか会議では、心の健康づくりとして、高橋育子先生を講師におむかえし、五感を使ってのソーシャル・トレーニング(SST)を児童・保護者・職員一緒になって行いました。はじめは、口を閉じて、誕生日の順に輪になっていく「バースディーライン」を行いました。

次に、6人グループになり、「Good&New」と言って、自分にとって良かったこと、はじめて~したこと、新しい発見があったこと等を発表し合いました。柔らかボールをパスしながら、受け取った人が話します。聞いている人は、「良かったね」と言って拍手します。

最後は、「感情ビンゴ」です。今日は時間的な制約があったのでカードは6枚、うれしい、くやしい、満足~。ビンゴゲーム感覚で、引いた感情について話します。なかなか即答するのがむずかしったようです。ジョーカーカードは、種差小学校の良いところについて述べていました。「モーモー体験が楽しかった」「いろいろな活動をするところ」・・・。

子どもたちのやり取りを聞いていて、学校への愛着を持っていることが分かり、大変嬉しくなりました。

何回か、このようなSSTを実施したいと思います。

なお、今回のさわやか会議は、八戸市教育委員会・社会教育課事業「子育て親育ち講座」の支援を受けて実施することができました。

授業参観・・・どの学級も算数でした

町内児童会・・・夏休みの地域行事の確認など

駅からハイキング情報・・・初日、2名ゴール!

この箱を持っていたら・・・JR東日本「駅からハイキング」の人

140周年記念140枚連凧あげ・・・連結の準備段階に

本校児童にぴったり!・・・市村アイディア賞への取組

夏休みの自由研究や発明工夫、アイディア貯金箱・・・。子どもたちは夏休み中の課題が結構あります。

夏休みの自由研究や発明工夫、アイディア貯金箱・・・。子どもたちは夏休み中の課題が結構あります。そんな中、目を引いたのが、「作品が完成したら、写真をはってください。実現可能であれば作品がなくても応募できるよ」というゆるさ?です。それが、「市村アイディア賞」でした。「作ることができたら作って、作らなかったらアイディアだけでいいよ」と投げかけたら、随分子どもたちは楽になると思います。

本校児童は、絵に描いて、アイディアお菓子を完成させました。絵に描いてパッケージも島根の会社に依頼して完成させました。絵にかいたものが形になる素晴らしさを実感しています。140周年の年、全校20名ですが、団体応募したいと考えています。

うれしいことに、この賞を主催している「新技術開発財団」の部長さんが東京からわざわざ来校してくださいました。ありがとうございました。今年の夏は、本校児童の面白アイディア、生活を豊かにするアイディア、将来の日本の~と夢は膨らみます。がんばりましょう。

昨日の140枚連凧の指導は、「日本の凧の会」会員で、①千葉連凧の会・江戸凧保存会、②仙台凧の会にお願いしました。連凧指導の5人衆、ありがとうございました。

昨日の140枚連凧の指導は、「日本の凧の会」会員で、①千葉連凧の会・江戸凧保存会、②仙台凧の会にお願いしました。連凧指導の5人衆、ありがとうございました。

今日は、学期末の参観日です。授業は、どの学級も算数でした。

今日は、学期末の参観日です。授業は、どの学級も算数でした。 夏休み中、各町内の行事などの確認をし合いました。ラジオ体操の時刻と場所も確認できました。6年生が町内のリーダーとなり進めてほしいと思います。

夏休み中、各町内の行事などの確認をし合いました。ラジオ体操の時刻と場所も確認できました。6年生が町内のリーダーとなり進めてほしいと思います。 今日から,JR東日本『駅からハイキング』がスタートしました。インフォメーションセンターへたどり着き、本校アイディアの種差らしいお菓子「大すき たねさし」をプレゼントされた方が、2名いらっしゃいました。ありがとうございます。帰りの列車時刻が迫っていたようですので、すぐお帰りになったようです。

今日から,JR東日本『駅からハイキング』がスタートしました。インフォメーションセンターへたどり着き、本校アイディアの種差らしいお菓子「大すき たねさし」をプレゼントされた方が、2名いらっしゃいました。ありがとうございます。帰りの列車時刻が迫っていたようですので、すぐお帰りになったようです。

このようなシートに写真添付、コメント記入していきました。

このようなシートに写真添付、コメント記入していきました。