学習の様子

卒業生を送る会

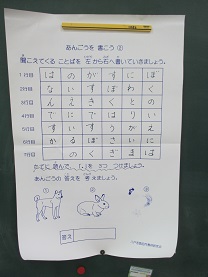

朝の時間「聞き方トレーニング」

2/16(金)

2学期から毎週金曜日の朝の時間を使って子どもたちの「聞く力」を育てることをねらいとして実施してきた聞き方トレーニングを本日も実施しました。

1回につき毎回2つの問題を行っており、これまで終了するまでに15分から20分かかっていましたが、本日は、これまでの最短の時間で終了しました。

問題への対応に慣れたこともありますが、確実に力をつけてきたことの表れでもあり、このことは、子どもたちの真剣に話を聞く態度と先生に向けられるまなざしにも表れています。

さらなる力の向上をめざし、実施方法や内容を工夫していきたいと思います。

.JPG)

2学期から毎週金曜日の朝の時間を使って子どもたちの「聞く力」を育てることをねらいとして実施してきた聞き方トレーニングを本日も実施しました。

1回につき毎回2つの問題を行っており、これまで終了するまでに15分から20分かかっていましたが、本日は、これまでの最短の時間で終了しました。

問題への対応に慣れたこともありますが、確実に力をつけてきたことの表れでもあり、このことは、子どもたちの真剣に話を聞く態度と先生に向けられるまなざしにも表れています。

さらなる力の向上をめざし、実施方法や内容を工夫していきたいと思います。

.JPG)

市内図工展入賞作品の校内展示

学校の様子から(1.31)

スケート教室より

そば打ち体験

1/23(火)

本日、南部地方の特産品の一つである「そば」について学習し、全校でそば打ちの体験学習を行いました。

講師には、青森県そば研究会会長の佐藤重一様と会員の中村正一さんをお迎えし、そば文化についてのお話を聞いた後に実際にそばを打つ課程を見せていただきました。

そしていよいよ子どもたちによるそば打ちを参加してくださったおうちの方々とともに行いました。実際にそばを打つのが初めての子どもばかりでしたが、講師の先生やおうちの方々の協力を得ながらなんとか打ち終わり、終始笑顔が見られる中で終了することができました。打ったそばは、家に持ち帰り、家族で食べることになっています。

ご協力いただいた皆さん。ありがとうございました。

本日、南部地方の特産品の一つである「そば」について学習し、全校でそば打ちの体験学習を行いました。

講師には、青森県そば研究会会長の佐藤重一様と会員の中村正一さんをお迎えし、そば文化についてのお話を聞いた後に実際にそばを打つ課程を見せていただきました。

そしていよいよ子どもたちによるそば打ちを参加してくださったおうちの方々とともに行いました。実際にそばを打つのが初めての子どもばかりでしたが、講師の先生やおうちの方々の協力を得ながらなんとか打ち終わり、終始笑顔が見られる中で終了することができました。打ったそばは、家に持ち帰り、家族で食べることになっています。

ご協力いただいた皆さん。ありがとうございました。

1/19の朝学習から

ミニボートが出港しました。

聞き方学習

スケート教室

12/11(月)

本日、今年度第1回目のスケート教室を、新井田にあるテクノルアイスパークで行いました。

新年度になって、すでに何回か滑りに行っている子供もいるということでしたが、初めて滑る子供の方が多くいました。

今日は、初級、中級、上級の3グループに分けての教室です。初級コースには、青森県スケート連盟の田名部会長が直々に指導をしてくださり、最初、うまく立つことができなかった子供も、最後の方では自分ひとりの力でリンクを1周できるまでに上達しました。素晴らしいです。

その他の子供たちも、最初よりも上達し、級を上げる子供もたくさんいました。

お手伝い、応援に駆け付けてくださった保護者の皆様、ボランティアの皆様、ありがとうございました。

【初級コース】 【中級コース】

【上級コース】 【お母さん方の応援いただきました】

本日、今年度第1回目のスケート教室を、新井田にあるテクノルアイスパークで行いました。

新年度になって、すでに何回か滑りに行っている子供もいるということでしたが、初めて滑る子供の方が多くいました。

今日は、初級、中級、上級の3グループに分けての教室です。初級コースには、青森県スケート連盟の田名部会長が直々に指導をしてくださり、最初、うまく立つことができなかった子供も、最後の方では自分ひとりの力でリンクを1周できるまでに上達しました。素晴らしいです。

その他の子供たちも、最初よりも上達し、級を上げる子供もたくさんいました。

お手伝い、応援に駆け付けてくださった保護者の皆様、ボランティアの皆様、ありがとうございました。

【初級コース】 【中級コース】

【上級コース】 【お母さん方の応援いただきました】