学習の様子

種差小ミニ学習会

朝からとても気持ちの良い青空が広がる好天でした。

本日は、種小タイムと称して、種差海岸のゴミ拾いいと砂浜での砂のアートづくりの校外学習を行う予定でいましたが、朝に学区境のあたりでのクマ目撃情報が入り、これらの活動が急遽とりやめとなりました。

そのかわりに、種小景観かるた大会や校内でのミニオリエンテーリングなどの活動を取り入れたミニ学習会を行いました。子どもたちは、外での活動ができないことに残念な思いでいましたが、ゲーム等が進むうちに笑顔で活動に取り組んでいました。

最後には、おうちの方が作ってくれたおいしいお弁当と、いろんな思いをもって選んで買ったおやつを楽しそうに食べ、会は終了となりました。

校外活動は、今後の状況を見ながらぜひ行いたいと思います。

本日は、種小タイムと称して、種差海岸のゴミ拾いいと砂浜での砂のアートづくりの校外学習を行う予定でいましたが、朝に学区境のあたりでのクマ目撃情報が入り、これらの活動が急遽とりやめとなりました。

そのかわりに、種小景観かるた大会や校内でのミニオリエンテーリングなどの活動を取り入れたミニ学習会を行いました。子どもたちは、外での活動ができないことに残念な思いでいましたが、ゲーム等が進むうちに笑顔で活動に取り組んでいました。

最後には、おうちの方が作ってくれたおいしいお弁当と、いろんな思いをもって選んで買ったおやつを楽しそうに食べ、会は終了となりました。

校外活動は、今後の状況を見ながらぜひ行いたいと思います。

運動会最後の練習

朝の時間から

運動会予行を実施しました。

運動会の練習始まる

1年生・2年生の学校探険

金曜日朝の活動

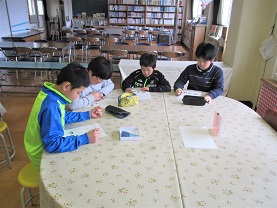

本年度も金曜日の朝の活動時間を利用して、特に子どもたちに身に付けさせたい力を育てるための取組を設定し行います。

昨年度は、「聞く力」を育てるためのトレーニングを行ってきました。今年度は、その聞く力をさらに育てるための取組の「聞く聞くテスト」と、じっくりと本に親しむ態度を育てるために全校児童がランチルームに集まり、担任の先生方と一緒に本を読む「全校読書」を行うことになりました。

今日は全校読書の1回目となり、1年生から6年生までの全員が好きな本を持ちよって行われました。

今後、じっくりと読み、その読んだことを他の人に伝えるなどして、子どもたちの読む、話す力を育てていきたいと思います。

【活動の仕方を聞きました】 【1・2年生です】

【4・5年生です】 【6年生です】

昨年度は、「聞く力」を育てるためのトレーニングを行ってきました。今年度は、その聞く力をさらに育てるための取組の「聞く聞くテスト」と、じっくりと本に親しむ態度を育てるために全校児童がランチルームに集まり、担任の先生方と一緒に本を読む「全校読書」を行うことになりました。

今日は全校読書の1回目となり、1年生から6年生までの全員が好きな本を持ちよって行われました。

今後、じっくりと読み、その読んだことを他の人に伝えるなどして、子どもたちの読む、話す力を育てていきたいと思います。

【活動の仕方を聞きました】 【1・2年生です】

【4・5年生です】 【6年生です】

.JPG)

.JPG)

.JPG)