お知らせ

賞状・・・ようやく届く

全校で祝う・・・環境フォーラム優秀賞!!!

フォーラムを終えて・・・これからが大事

フォーラム・・・もうひとつのミッション

今回の全国大会参加にあたり、八戸市観光課から、種差を紹介するグッズ(袋、八戸全体の冊子、種差の冊子、観光うちわ、観光シール)を20セットいただきました。

今回の全国大会参加にあたり、八戸市観光課から、種差を紹介するグッズ(袋、八戸全体の冊子、種差の冊子、観光うちわ、観光シール)を20セットいただきました。大会終了時、参加児童2名に配ってもらいました。子どもたちは、本部から100枚自分用の名刺を渡され、3日間で名刺交換をしながら交流していました。その流れで、グッズも配ったわけです。

栗山町教育長さん、財団理事長さん、審査委員長の名誉教授など。渡して歩いた子どもたちは、手当たり次第渡していました。「種差行ってみたいと思っていたのよ。」とおっしゃっていた方が3名いました。教育長さんは、青森で数年教員をしていたことがある、「懐かしいな」と言ってパンフレットを見てくださいました。

プレゼンスライドでも、「良い所ですね。」と数名の方に声をかけられました。八戸、種差を大会参加者にアピールできたのではないでしょうか。

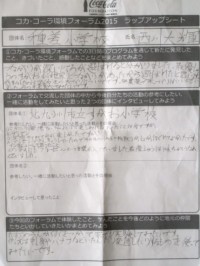

フォーラムのまとめ・・・ラップアップシートで

3日間のまとめを参加者全員で行いました。ラップアップとは、ビジネス用語で、ミーティングのあとやプロジェクト終了時にまとめることだそうです。

3日間のまとめを参加者全員で行いました。ラップアップとは、ビジネス用語で、ミーティングのあとやプロジェクト終了時にまとめることだそうです。15団体一人ずつ、司会などした大学生も一人ずつラップアップシートに書いて発表しました。

ラップとは、~ラップのように包むとか巻くの意味で、ラップアップは、要約することです。ここで大事なのは、シートに各自書いて一人反省ではいけない!ということです。

そのシートには、①新たに発見したこと、②参考にしたい、一緒に活動してみたい団体へのインタビュー、③学んだことを地元の仲間と一緒に生かしていきたいこと、この3点について書きました。

かなりの人数で時間もかかりましたが、①②③について全員で共有できたこと、認識を同じにしたこと、次に向けてやるべきことが見えてきたことが良かったです。共有し合うことは大事だなと思いました。

本校児童は、アイガモ農法のコメ作りに感心したこと、水生生物の調査を種差でもやってみたい、卵の卵殻膜を使った腐らないような実験をしてみたいことを発表していました。

フォーラム3日目・・・結果発表!!!

フォーラム2日目夕食・・・栗山の食材とおもてなし

フォーラム2日目・・・体験プログラム

プレゼンの緊張感から解放された午後の体験プログラムは楽しかったです。

プレゼンの緊張感から解放された午後の体験プログラムは楽しかったです。まず、コカ・コーラという企業が大事にしているサスティナブルな考え方を学びました。これは、本校のESD(地域と共に持続発展可能な社会をつくる教育)の「S」は、サスティナブルの「S」でした。水環境を一番大事にしていることが分かりました。

その後、栗山町のハサンベツ川へ行き、水生生物の観察を行いました。ホタルが食べるカワニナや小さなエビ、北海道だけにいるドジョウやサクラマスの幼魚なども捕獲しました。網を固定し、足をバタバタさせ、生物が網に入るようにしていきます。膝まで濡らしながら、夢中になって捕まえていました。

八戸へ帰ったら、やってみたい!と子どもたちが話していました。楽しい体験だったのだと思います。

フォーラム2日目・・・プレゼン本番

長いセレモニーの後、緊張の本番でした。昨日の壁新聞紹介の後、抽選で発表順を決めており、本校は7番目でした。

長いセレモニーの後、緊張の本番でした。昨日の壁新聞紹介の後、抽選で発表順を決めており、本校は7番目でした。朝から外で声出し、練習を2回行いました。

プレゼンは、ESDの視点を取り入、地域と共に環境保全や環境を生かす取り組みについて発表しました。詳細は、学習発表会でお見せする予定です。

審査員7名(文科省、財団理事長、読売新聞、大学教授など)の前のプレゼン。どの団体も、それぞれの地域の自然環境を生かした取り組みを行っていることがわかりました。スライドの構成や表現方法も素晴らしく参考になりました。圧倒されましたが、本校の取り組みに自信を持ちました。全国に同じ気持ちで頑張っている仲間がいるのだと思いました。

コカ・コーラ環境教育賞・優秀賞の賞状が昼に届きました。賞状用紙と額というのでなく、クリスタル風の賞状でした。(当日も似たような賞状できたが、送らてきたものは、グレードアップされたのもでした。)

コカ・コーラ環境教育賞・優秀賞の賞状が昼に届きました。賞状用紙と額というのでなく、クリスタル風の賞状でした。(当日も似たような賞状できたが、送らてきたものは、グレードアップされたのもでした。)

審査委員長から最優秀賞の発表がありました。最優秀賞は、北九州市立すがお小学校でした。自分たちの住んで地域の川、ホタルが住める川へ、竹炭をつかって川を浄化、ジャイカなど国際機関との連携など素晴らしい活動でした。スライド構成も四季を通した環境保全活の様子が分かりやすく表現されていました。宿泊場所では、隣の布団の子どもたちでした。

審査委員長から最優秀賞の発表がありました。最優秀賞は、北九州市立すがお小学校でした。自分たちの住んで地域の川、ホタルが住める川へ、竹炭をつかって川を浄化、ジャイカなど国際機関との連携など素晴らしい活動でした。スライド構成も四季を通した環境保全活の様子が分かりやすく表現されていました。宿泊場所では、隣の布団の子どもたちでした。 参加した子供たちの一番は、バーベキューでした。皆おいしかったし、楽しかった、と答えていました。それは、緊張感から解放されたことや名刺交換などで仲良くなった人たちと一緒にわいわい言いながら食べることができたからだと思います。

参加した子供たちの一番は、バーベキューでした。皆おいしかったし、楽しかった、と答えていました。それは、緊張感から解放されたことや名刺交換などで仲良くなった人たちと一緒にわいわい言いながら食べることができたからだと思います。 栗山町のコカ・コーラ環境ハウスに到着し、オリエンテーション、夕食後に参加15団体が、壁新聞を使って、プレゼン当日のアピールを兼ねた自己紹介をしました。

栗山町のコカ・コーラ環境ハウスに到着し、オリエンテーション、夕食後に参加15団体が、壁新聞を使って、プレゼン当日のアピールを兼ねた自己紹介をしました。