学習の様子

運動会練習④

運動会の練習③

運動会練習②

運動会全体練習

ど根性ひまわり

参観日

4月26日「参観日」を行いました。

.jpg)

1、2年生は合同で「あいさつ」の実践力を身に付ける学習をしました。

.jpg)

保護者の方を巻き込んで、気持ちのいいあいさつをしたら、シールをもらってうれしそうでした。

.jpg)

3、4年生は、国語の学習を複式で行いました。

.jpg)

漢和辞典の使い方や、漢字の音訓など、保護者の方と一緒に調べるなど学びを深めました。

.jpg)

5年生は、国語の物語文で、気持ちの変化について叙述に即して読み取りました。

.jpg)

みんな楽しそうに考えたり、自分の考えを発表したりしました。

(左側の白いものは、加湿器からでた湯気です)

どの学年もしっかりと学習をし、おうちの方にいい姿を見せることができました。

.jpg)

1、2年生は合同で「あいさつ」の実践力を身に付ける学習をしました。

.jpg)

保護者の方を巻き込んで、気持ちのいいあいさつをしたら、シールをもらってうれしそうでした。

.jpg)

3、4年生は、国語の学習を複式で行いました。

.jpg)

漢和辞典の使い方や、漢字の音訓など、保護者の方と一緒に調べるなど学びを深めました。

.jpg)

5年生は、国語の物語文で、気持ちの変化について叙述に即して読み取りました。

.jpg)

みんな楽しそうに考えたり、自分の考えを発表したりしました。

(左側の白いものは、加湿器からでた湯気です)

どの学年もしっかりと学習をし、おうちの方にいい姿を見せることができました。

ミニ学習発表会

参観日の日に合わせて,ミニ学習発表会を行いました。

第1部では,生活や総合の時間に学んだことを発表しました。今年度の学びの総まとめの発表となりました。

柾谷信夫先生の特別講演もありました。初めは,聞きなれない南部弁に戸惑っていた子供たちも,聴いていくうちにそのリズムを楽しみ,お話の世界に聞き入っていました。「おいちまい,おにまい,おさんまい,おしまい!」と,何度も復唱していましたよ。

第2部は,各学年の出し物です。

1・2年生は,「こびとのくつや」のお話を短い劇に仕立てて演じました。

.JPG)

3・4年生は,ソーシャルディスタンスに気を付けつつ,リコーダーや歌,ダンスを披露しました。

.JPG)

ぱ~ぽぱ~っぽぱっぽっぽー

そして,6年生は,柾谷先生からご指導いただいた南部弁の劇「キツネとカワウソ」を演じました。

今年度は感染症予防の観点から,教育活動の制約を余儀なくされましたが,本校では,「“できない”ではなく,“できることを工夫して行う”」という考えのもと,子供たちが輝く場を精一杯設けることができたと思います。これも,地域のみなさま,保護者のみなさまの陰日向におけるご尽力のおかげです。心から感謝申し上げます。今後の教育活動も滞りなく行うことができるよう,引き続きご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

第1部では,生活や総合の時間に学んだことを発表しました。今年度の学びの総まとめの発表となりました。

柾谷信夫先生の特別講演もありました。初めは,聞きなれない南部弁に戸惑っていた子供たちも,聴いていくうちにそのリズムを楽しみ,お話の世界に聞き入っていました。「おいちまい,おにまい,おさんまい,おしまい!」と,何度も復唱していましたよ。

第2部は,各学年の出し物です。

1・2年生は,「こびとのくつや」のお話を短い劇に仕立てて演じました。

.JPG)

3・4年生は,ソーシャルディスタンスに気を付けつつ,リコーダーや歌,ダンスを披露しました。

.JPG)

ぱ~ぽぱ~っぽぱっぽっぽー

そして,6年生は,柾谷先生からご指導いただいた南部弁の劇「キツネとカワウソ」を演じました。

今年度は感染症予防の観点から,教育活動の制約を余儀なくされましたが,本校では,「“できない”ではなく,“できることを工夫して行う”」という考えのもと,子供たちが輝く場を精一杯設けることができたと思います。これも,地域のみなさま,保護者のみなさまの陰日向におけるご尽力のおかげです。心から感謝申し上げます。今後の教育活動も滞りなく行うことができるよう,引き続きご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

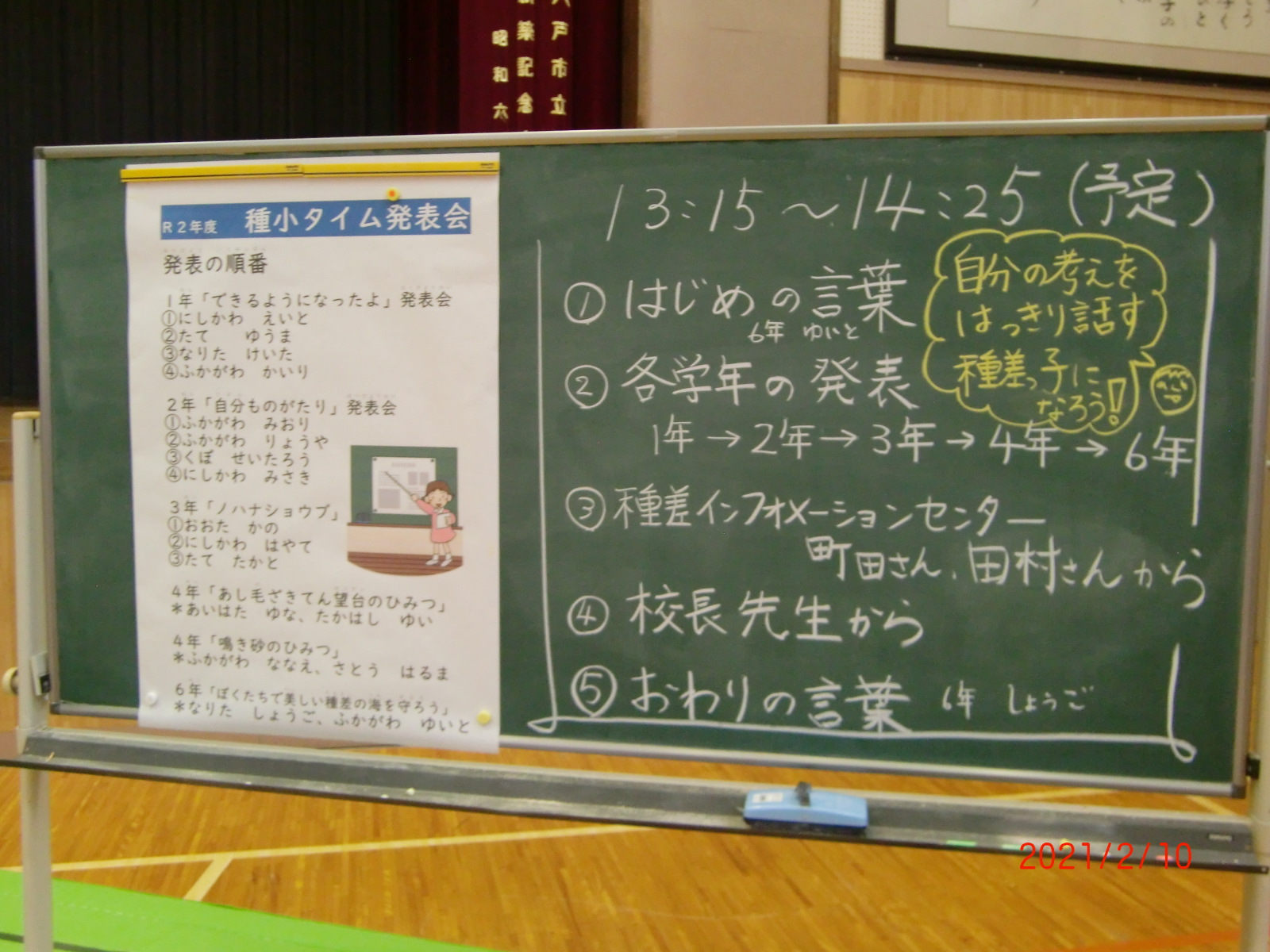

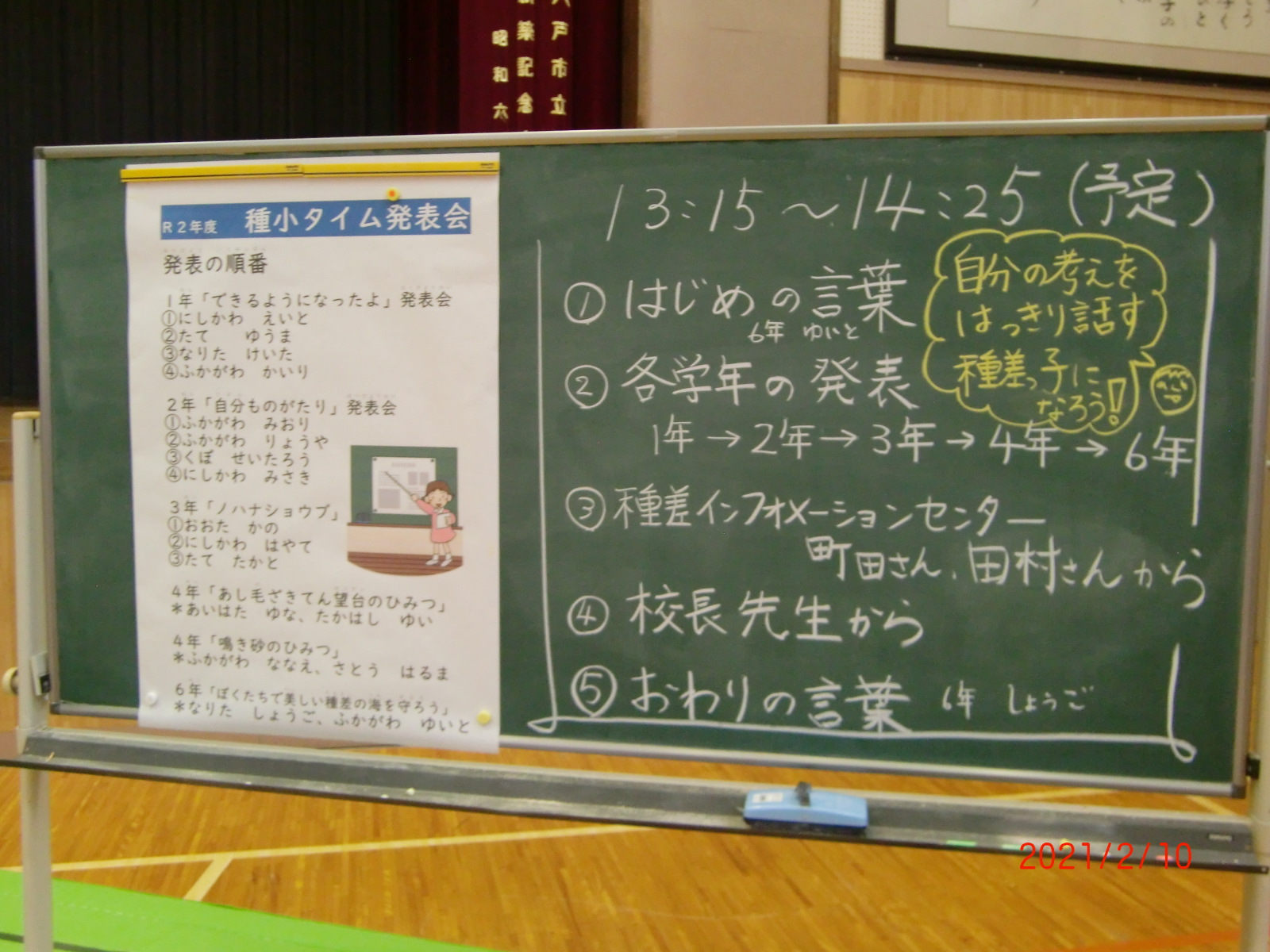

種小タイム発表会

先日,種小タイム発表会を開きました。全校児童が,今年度の生活科・総合的な学習の時間に学んだことをまとめて発表しました。この日は,種差海岸インフォメーションセンターの方々も見に来てくださいました。

最初に,1年生が,この1年間で「できるようになったこと」を発表しました。みんな,なわとびがぐんと上達したことを実演を交えて紹介しました。2年生になったらもっとできるようになりたい目標も紹介しました。2年生は,自身の成長を本にまとめた「自分ものがたり」の中から,自分のお気に入りの1枚や,自分の名前の由来を紹介しました。

3年生は種差海岸に咲くノハナショウブの花のこと,4年生は葦毛崎展望台や鳴き砂のひみつについて発表しました。どちらも11月の中間発表会で発表した内容から,知りたいことをさらに掘り下げて調べ,より詳しく分かったことを報告しました。分かったことから,自分がこの種差の海のためにできることを考えてお話することができました。

6年生は,「ぼくたちで美しい種差の海を守ろう」というテーマで,今話題の「SDGs」のことや,「絶滅危惧種」について調べたことから,自分たちの手で実行できることを考え,全校のみんなにも呼び掛けていました。

発表時間は長めでしたが,子供たちは友達の発表にしっかりと耳を傾け,質問や感想を出し合うことができました。深い学びをしている様子に,インフォメーションセンターの方々もたくさんお褒めの言葉をかけてくださいました。

自分で調べたり、友達の発表を聞いたりして、みんな今までより「ふるさと種差」のことが大好きになりました。

最初に,1年生が,この1年間で「できるようになったこと」を発表しました。みんな,なわとびがぐんと上達したことを実演を交えて紹介しました。2年生になったらもっとできるようになりたい目標も紹介しました。2年生は,自身の成長を本にまとめた「自分ものがたり」の中から,自分のお気に入りの1枚や,自分の名前の由来を紹介しました。

3年生は種差海岸に咲くノハナショウブの花のこと,4年生は葦毛崎展望台や鳴き砂のひみつについて発表しました。どちらも11月の中間発表会で発表した内容から,知りたいことをさらに掘り下げて調べ,より詳しく分かったことを報告しました。分かったことから,自分がこの種差の海のためにできることを考えてお話することができました。

6年生は,「ぼくたちで美しい種差の海を守ろう」というテーマで,今話題の「SDGs」のことや,「絶滅危惧種」について調べたことから,自分たちの手で実行できることを考え,全校のみんなにも呼び掛けていました。

発表時間は長めでしたが,子供たちは友達の発表にしっかりと耳を傾け,質問や感想を出し合うことができました。深い学びをしている様子に,インフォメーションセンターの方々もたくさんお褒めの言葉をかけてくださいました。

自分で調べたり、友達の発表を聞いたりして、みんな今までより「ふるさと種差」のことが大好きになりました。

3.4年生 社会科見学

3・4年生の社会科見学、行先は、八戸清掃工場、リサイクルプラザ、八戸警察署です。

八戸清掃工場で 熱心に説明を聞く3・4年のみなさん。

ゴミクレーンの大きさと自分の身長を比べてみました。

7人まとめて、つかみ取られそうですね。

八戸清掃工場の見学の最後に、ごみ計量機に乗って7人の体重を量りました。約260㎏でした。(多いのか?)

次に、隣のリサイクルプラザに行きました。

資源物の「ペットボトル」出し方について確認しました。

①フタを取る

②ラベルをはがす

③つぶさない

④水ですすぐ4つのルールを全部答えることができました。💮

リサイクルされたビンのうち、茶色以外の色のついた物の一部が建物前のアスファルト舗装に使われているそうです。レアな緑色や、青色のガラスの欠片を一生懸命探しています。

警察署の方に、パトカーの中について教えていただきました。

警察署員に変身!

かけ足で見学しましたが、たくさんのことが学べました。

これから、しっかりと学習に生かしていきます。

八戸清掃工場で 熱心に説明を聞く3・4年のみなさん。

ゴミクレーンの大きさと自分の身長を比べてみました。

7人まとめて、つかみ取られそうですね。

八戸清掃工場の見学の最後に、ごみ計量機に乗って7人の体重を量りました。約260㎏でした。(多いのか?)

次に、隣のリサイクルプラザに行きました。

資源物の「ペットボトル」出し方について確認しました。

①フタを取る

②ラベルをはがす

③つぶさない

④水ですすぐ4つのルールを全部答えることができました。💮

リサイクルされたビンのうち、茶色以外の色のついた物の一部が建物前のアスファルト舗装に使われているそうです。レアな緑色や、青色のガラスの欠片を一生懸命探しています。

警察署の方に、パトカーの中について教えていただきました。

警察署員に変身!

かけ足で見学しましたが、たくさんのことが学べました。

これから、しっかりと学習に生かしていきます。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)