防災教育の日・・・元救急救命士の授業を通して

今年の防災教育の日は、外部講師を招いての「命を守る出前授業」を実施しました。授業者は、元救急救命士:山本博さんでした。山本さんには、消防や救急の現場での体験、3.11への救助応援等、災害現場経験を数多く積んでこられた実践の中からお話をしていただきました。

地震への対応、身の守り方、津波のメカニズム、高台へてんでんこで逃げること、家族会議を開き約束ごとを話し合うこと、逃げる時は声をかけ合うこと等の大切さを学ぶことができました。

授業後の感想発表において、2年男子が「にげる時には、小さい子の手を引いて、一生懸命逃げたい。」と言いました。とても感動的なまとめになりました。

山本さんには、昨年の8月からお越しいただき、発表用PPTを3度修正していただきました。小学生に初めて、しかも低学年~高学年対象ということで、大変ご苦労をおかけしました。ありがとうございました。

地震への対応、身の守り方、津波のメカニズム、高台へてんでんこで逃げること、家族会議を開き約束ごとを話し合うこと、逃げる時は声をかけ合うこと等の大切さを学ぶことができました。

授業後の感想発表において、2年男子が「にげる時には、小さい子の手を引いて、一生懸命逃げたい。」と言いました。とても感動的なまとめになりました。

山本さんには、昨年の8月からお越しいただき、発表用PPTを3度修正していただきました。小学生に初めて、しかも低学年~高学年対象ということで、大変ご苦労をおかけしました。ありがとうございました。

沖縄のこども新聞・・・交流しています!

天気の良い日・・・歩いて登校

防災教育の取組・・・読売新聞青森版に掲載

ほっとするカレー・・・割り箸を使った開け方を

防災教育の日は明日ですが、前日の今日は、ほっとするカレー給食でした。温めなくてもおいしいカレーを避難所で食べているかのように食べました。

レトルトカレーの中味を上手に、残さず出し切る方法として、両サイドを輪ゴムで止めた割り箸に挟む方法を教えました。避難所生活をする際は、何等か工夫して生活する必要があると思います。身近にある物を活用していくことも身に着けておきたいですね。

各給食センターでは、不測の事態に備え、レトルトカレーを備蓄しています。年1回、防災教育の日の前に提供しています。東地区給食センターを利用している学校では、6400食、市内小中学校では約2万食、ほっとするカレーが提供されたそうです。

レトルトカレーの中味を上手に、残さず出し切る方法として、両サイドを輪ゴムで止めた割り箸に挟む方法を教えました。避難所生活をする際は、何等か工夫して生活する必要があると思います。身近にある物を活用していくことも身に着けておきたいですね。

各給食センターでは、不測の事態に備え、レトルトカレーを備蓄しています。年1回、防災教育の日の前に提供しています。東地区給食センターを利用している学校では、6400食、市内小中学校では約2万食、ほっとするカレーが提供されたそうです。

アルミリサイクル率・・・88.6%

今日の種差・・・春を迎えるには

今日の種差・・・遊歩道の状態②

今日の種差・・・遊歩道の状態①

県学校歯科保健から全校学校歯科保健へ

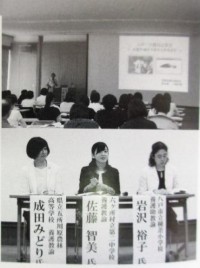

学校へ県の学校歯科医会から報告書が届きました。その中に、本校職員が本校の歯の健康について実践発表している様子が紹介されていました。(昨年7月末青森市)

学校へ県の学校歯科医会から報告書が届きました。その中に、本校職員が本校の歯の健康について実践発表している様子が紹介されていました。(昨年7月末青森市)その後、本校は、第55回全日本学校歯科保健優良校として、全国表彰を受けました。(昨年10月東京)

全国大会へ本校関係者3名で全国の実践発表等を伺ってきました。その中で、「5年間学級閉鎖なし~インフルエンザ対策で行う昼歯磨き」という横浜の実践例が大変興味深かったです。歯垢がウイルスを増殖させるので、全校で昼の歯磨き指導を実施。他の実践例では、上級生が下級生の歯磨き指導をしているところもありました。

本校も今年度、インフルエンザ発生、いまのところゼロです。ランチルーム形式昼の歯磨き指導の効果でしょう。

本校5年児童の東奥日報社ことも新聞の記事が、沖縄県の琉球新報社のこども新聞「りゅうぽん」に掲載されました。これで二人目の掲載です。これを機会に沖縄の子どもたちとの交流ができたらと考えています。29年度からは、新聞を活用した活動も各校でスタートしますので、その一環として沖縄の新聞も子どもたちに読んでもらいたいと思います。

本校5年児童の東奥日報社ことも新聞の記事が、沖縄県の琉球新報社のこども新聞「りゅうぽん」に掲載されました。これで二人目の掲載です。これを機会に沖縄の子どもたちとの交流ができたらと考えています。29年度からは、新聞を活用した活動も各校でスタートしますので、その一環として沖縄の新聞も子どもたちに読んでもらいたいと思います。 天気の良い日には歩いて登校しています。朝の陽ざしをあびながら元気に登校してきました。

天気の良い日には歩いて登校しています。朝の陽ざしをあびながら元気に登校してきました。

本校では年3回資源回収を実施しています。その中でも、アルミ缶の収集は多い時で年間1.2t、ここ3年は、0.85tです。

本校では年3回資源回収を実施しています。その中でも、アルミ缶の収集は多い時で年間1.2t、ここ3年は、0.85tです。

深久保漁港へ向かう階段の工事が、今日6日から今月一杯予定されています。

深久保漁港へ向かう階段の工事が、今日6日から今月一杯予定されています。 昨年10月の台風10号による倒木被害、伐採等の作業がようやく終わりを迎えたようです。何十年もの年数を物語る年輪が見える伐採された松の木が何本もありました。春になると何もなかったかのように、それがおおわれるのだと思います。遊歩道の土は凍結した状態から、溶けだした状態になってきているので、足元注意です。

昨年10月の台風10号による倒木被害、伐採等の作業がようやく終わりを迎えたようです。何十年もの年数を物語る年輪が見える伐採された松の木が何本もありました。春になると何もなかったかのように、それがおおわれるのだと思います。遊歩道の土は凍結した状態から、溶けだした状態になってきているので、足元注意です。