2015年2月の記事

本校の教育活動の紹介・・・北東北三県環境教育教材の事例に

今日の種差・・・立春の朝

ランチルームのよさ・・・節分のお話

新委員会組織があり、3年生も各委員会に入りました。今朝も放送委員の3年生が練習をしていました。昼の放送はランチルームで行っています。「節分」のお話をさせてもらうことになりました。

新委員会組織があり、3年生も各委員会に入りました。今朝も放送委員の3年生が練習をしていました。昼の放送はランチルームで行っています。「節分」のお話をさせてもらうことになりました。①節分の意味 ②なぜ豆まきをするのか ③なぜ大豆をまくのか(北海道・東北は落花生が多い) ④鬼の恰好(角・牙・虎パン)は? ⑤なぜ年の分、豆を食べるのか等について説明しました。

ランチルームの良い点は、今日のように全体に伝えることができることです。意味が分かって、豆まき会をすることができるでしょう。

「魔の目」「魔目」「魔を滅す」「魔滅」⇒「豆」

「陰(おん)」「隠人(おんにん)⇒「おに」」

講話・・・青い目の人形物語

お雛様を飾る時期になったようです。2月に入ってしまいました。今から88年前にアメリカから青い目の人形が日本に12,000体、青森県には200体ほどやってきました。ちょうど、お雛様の頃だそうです。

お雛様を飾る時期になったようです。2月に入ってしまいました。今から88年前にアメリカから青い目の人形が日本に12,000体、青森県には200体ほどやってきました。ちょうど、お雛様の頃だそうです。現在日本には300体、青森県には9体しか残っていません。八戸には、南郷歴史民俗資料館に1体、「メリー」ちゃんが残っています。

友好親善の人形が、戦争という時代に処分されてしまいました。人形には罪はないということで、隠して守った人もいました。

この人形のお話から、世界平和や国際理解、親善など考えてみるきっかけにしてほしいと願い、スライドを見てもらいました。

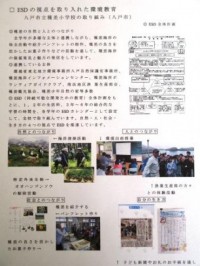

青森・秋田・岩手の北東北三県では、共同して環境教育の教材づくりを進めています。数年前にも冊子を作っていましたが、今回はバインダー式の教材で、総合の授業で活用できる内容になっています。各県の先生方が集まり、現在編集作業を進めています。本校も「ESDの視点を取り入れた環境教育~種差の自然と人とのつながり」というタイトルで実践例を掲載していただくことになりました。

青森・秋田・岩手の北東北三県では、共同して環境教育の教材づくりを進めています。数年前にも冊子を作っていましたが、今回はバインダー式の教材で、総合の授業で活用できる内容になっています。各県の先生方が集まり、現在編集作業を進めています。本校も「ESDの視点を取り入れた環境教育~種差の自然と人とのつながり」というタイトルで実践例を掲載していただくことになりました。

芝生地から淀の松原を通る遊歩道(種差小から一番近い場所)のすぐそばを八戸線が通っています。撮り鉄でもないので、よく知りませんが、オレンジ色や白に赤い線入りの列車、水色のリゾート列車、レストラン列車の東北エモーションなど。

芝生地から淀の松原を通る遊歩道(種差小から一番近い場所)のすぐそばを八戸線が通っています。撮り鉄でもないので、よく知りませんが、オレンジ色や白に赤い線入りの列車、水色のリゾート列車、レストラン列車の東北エモーションなど。 昨日は強風の中、高校の陸上部が芝生地で練習をしていました。インフォメーションセンターでは、郷土料理「いちご煮」を作ろう!というイベントが開催されていました。

昨日は強風の中、高校の陸上部が芝生地で練習をしていました。インフォメーションセンターでは、郷土料理「いちご煮」を作ろう!というイベントが開催されていました。