朝の縄跳び・・・カードの目標に向けて

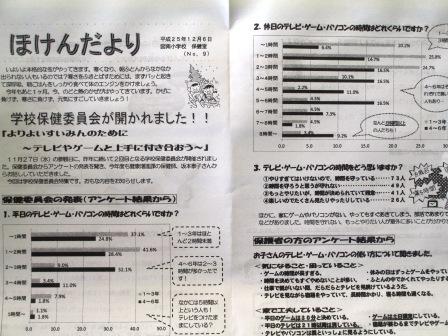

保健だよりから・・・学校保健委員会のまとめ

問題づくり・・・1年から6年まで教科書に!

1年生の問題づくりのブログを見ると、アクセスが300近いものがありました。是非参考にして実践してほしいと思います。他の学年でもできますので、お互いに紹介し合うことができるといいですね。

作問指導、問題づくり、問題をつくりましょう、と教科書に明記されたところを調べてみました。

1年「6:たしざん(1)」では、たし算の作問、「13:ひきざん(2)」では、○+△、○-△になる問題づくり。2年では、「9:かけ算の問題づくり」、3年では、「2:わり算の問題づくり」、4年では、「たしかめ道場、絵を見て問題をつくりましょう」、5年「表とグラフ、資料を使っていろいろな問題をつくりましょう」、6年では「4:文字と式 文字を用いた式から具体的な事象を考える問題づくり」となっています。

どの単元でも、はじめや最後に位置づけることができますが、教科書にある作問指導や問題づくりとして配当してある所だけでも問題づくりを取り入れてほしいと思います。

作問指導、問題づくり、問題をつくりましょう、と教科書に明記されたところを調べてみました。

1年「6:たしざん(1)」では、たし算の作問、「13:ひきざん(2)」では、○+△、○-△になる問題づくり。2年では、「9:かけ算の問題づくり」、3年では、「2:わり算の問題づくり」、4年では、「たしかめ道場、絵を見て問題をつくりましょう」、5年「表とグラフ、資料を使っていろいろな問題をつくりましょう」、6年では「4:文字と式 文字を用いた式から具体的な事象を考える問題づくり」となっています。

どの単元でも、はじめや最後に位置づけることができますが、教科書にある作問指導や問題づくりとして配当してある所だけでも問題づくりを取り入れてほしいと思います。

車いす・・・学校に1台備えました!

冬休みに取材・・・こども新聞記者

第30号をむかえる東奥こども新聞、本校児童も6名取材して記事を書くことになっています。

学校の横を通る環状道路の工事の様子を調べたり、高速バスの運転手さんの苦労を聞いたりする予定です。外国語活動の授業をしてくださるALTの先生へインタビューする子もいます。

様々な質問をしますが、一番伝えたいことをしっかり表現することが大切です。日頃の学習したことを総動員させて頑張ってほしいですね。

これを下げて取材します。

今日は、PTAの広報委員会の方々もPTA活動室で、新聞の紙面作りを行っています。保護者も子どもも頑張っています。両方とも発行が楽しみですね。

学校の横を通る環状道路の工事の様子を調べたり、高速バスの運転手さんの苦労を聞いたりする予定です。外国語活動の授業をしてくださるALTの先生へインタビューする子もいます。

様々な質問をしますが、一番伝えたいことをしっかり表現することが大切です。日頃の学習したことを総動員させて頑張ってほしいですね。

これを下げて取材します。

今日は、PTAの広報委員会の方々もPTA活動室で、新聞の紙面作りを行っています。保護者も子どもも頑張っています。両方とも発行が楽しみですね。

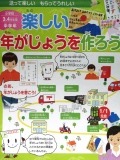

1・2年スマイルランド・・・保育園児を招待して!

言語活動・・・学習したことを生活にいかす!

掲示も季節感を・・・クリスマス、お正月

2013/12/05 16:50 |

この記事のURL |