学習の様子

夢先生・・・現役選手2名来校!

12日(木)6年生に2名の夢先生が来校し、授業をしてくれます。6年1組には、比嘉リカルドさん(フットサル日本代表選手)が、6年2組には、水内直人さん(東北フリーブレイズ選手)が授業をします。

1組は10:35~12:15 2組は13:55~15:40です。どの学級も、まず体育館で、協力することの大切さをゲームを通して学びます。次の時間は、教室で、夢を持つことの大切さについて学びます。二人の夢先生は、フットサルのワールドカップ出場を目指したり、アイスホッケーの現役選手で今期も優勝を目指したりしている方々です。

興味のある方は、どうぞ本校へお越しください。

1組は10:35~12:15 2組は13:55~15:40です。どの学級も、まず体育館で、協力することの大切さをゲームを通して学びます。次の時間は、教室で、夢を持つことの大切さについて学びます。二人の夢先生は、フットサルのワールドカップ出場を目指したり、アイスホッケーの現役選手で今期も優勝を目指したりしている方々です。

興味のある方は、どうぞ本校へお越しください。

校庭でダイナミックに・・・6年理科

Can you play~・・・6年外国語活動

町探検・・・第2弾、保護者の協力も得て!

世界遺産縄文講座・・・縄文文化の素晴らしを知る!

スポーツこころのプロジェクト・・・フットサルプロ選手から夢を学ぶ

今日、3・4時間目に「スポーツこころのプロジェクト笑顔の教室」が開催されました。5年生31名が、現役のフットサルのプロ選手(湘南ベルマーレ所属:市原誉昭選手)の授業を受けました。はじめ体育館でチームプレーや相談しながらゲームを進める大切さを運動を通して学びました。次に教室で、夢を持つことの大切や挫折や困難にどう立ち向かうかを、市原選手の実体験から学びました。ブラジルサッカー留学、プロを目指したちときのアキレス断裂、リハビリ、フットサルワールドカップの選手に呼ばれた後の入れ替えの悔しさ等、お話からたくさん学ぶべきことがありました。素晴らしいキャリア教育の授業でした。

県学習状況調査・・・採点から見えたものが!

水泳指導・・・1、2年楽しそう?寒そう?

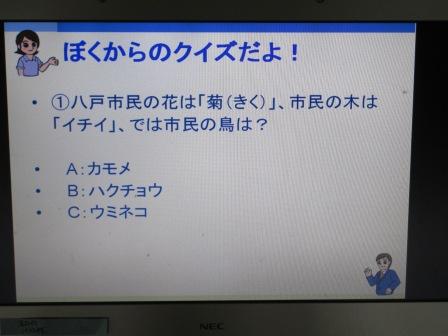

イカずきんグリーンがやってきた・・・1,2年生の学習に

生活科の一環で、八戸のことをもっと知ろう!と題した学習を体育館で行いました。スライドで八戸に関するクイズに答えていくものです。問題は、イカずきんグリーンに出してもらいました。イカずきんファミリーは4羽いますが、今日はグリーン(お兄ちゃん)が図南小学校にやってきました。登場した時は、大喜びでした。「かわいい、かわいい」の連呼でしたが、楽しくクイズを出していました。子供たちもよく知っていました。蕪島へ行ったり、博物館へ行ったり、縄文館へ行ったりしているようです。

この機会にもっと八戸のよさを知ったり、体験したりしてほしいものですね。

イカずきんグリーン、ありがとう。子供たちは会うことができて、うれしかったようです。本校でも名前をたくさん応募しました。良い名前が決まるといいですね。

この機会にもっと八戸のよさを知ったり、体験したりしてほしいものですね。

イカずきんグリーン、ありがとう。子供たちは会うことができて、うれしかったようです。本校でも名前をたくさん応募しました。良い名前が決まるといいですね。