学習の様子

優しい心にふれる・・・年賀状の学習から

段ボールを駆使して・・・スマイルランドの準備

算数の問題づくり・・・修正して逆の問題へ

たし算の問題づくりからスタートし、作ったり、修正したり、解いたりする活動を通して、たし算を使う場面やたし算の2つの場面について理解っできました。

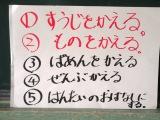

今日は、たし算の場面なのに、聞いていることが「のこりは?」になっている問題を、ひき算になる問題になおそう!というめあてで学習が始まりました。

「6-8」はできないという話し合いから、ひかれる数とひく数の関係もわかってきました。

それから、「のこりは」という聞いていることも大事だが、「にげていきました。」「~にあげました。」など、減ることを表す言葉が必要なこともわかってきました。

ひき算だと判断する図も矢印が右に向くことも、子供たちが気づきました。授業の終盤には、大事なことばを黒板にはり、虫食い状態になった文章に、各自数字をいれさせました。そして、式に表し、答えをもとめさせました。

子供たちの感想には、「ひき算は、へっていく言葉があること」「のこりを聞いていること」「図にかくとへるやじるしがあること」等が出されました。

普段は問題を出されることが多く受け身で的ですが、自分たちで問題をつくる、分類する、修正する、解いてみる活動は、主体的な子供たちの活動になっていきます。時々取り組んでみたいですね。

今日は、たし算の場面なのに、聞いていることが「のこりは?」になっている問題を、ひき算になる問題になおそう!というめあてで学習が始まりました。

「6-8」はできないという話し合いから、ひかれる数とひく数の関係もわかってきました。

それから、「のこりは」という聞いていることも大事だが、「にげていきました。」「~にあげました。」など、減ることを表す言葉が必要なこともわかってきました。

ひき算だと判断する図も矢印が右に向くことも、子供たちが気づきました。授業の終盤には、大事なことばを黒板にはり、虫食い状態になった文章に、各自数字をいれさせました。そして、式に表し、答えをもとめさせました。

子供たちの感想には、「ひき算は、へっていく言葉があること」「のこりを聞いていること」「図にかくとへるやじるしがあること」等が出されました。

普段は問題を出されることが多く受け身で的ですが、自分たちで問題をつくる、分類する、修正する、解いてみる活動は、主体的な子供たちの活動になっていきます。時々取り組んでみたいですね。

たし算の意味・・・増加と合併を子供たちが見つけた!

たし算の問題づくりを行い、今日は逆のひき算を扱う予定でした。しかし、子供たちが、次の2問の違いにこだわったのです。

①「カメが8ぴきいました。あとから7ひきやってきました。カメはなんひきになったでしょう。」

②「子犬が8ひきあそんでいます。ひつじが7ひきあそんでいます。どうぶつはなんびきでしょ う。」

式は、「8+7=15」、答え15ひきで、同じだとほとんどの子が答えました。数名、違うというのです。何が違うのかを考えることが授業のめあてになりました。

最終的に子供たちは、①は○8つの図に←○7つの図、②は→○8つ・○7つ←などの図で表しました。②を大きな丸で囲む考えも刺されました。①は「あとからふやす」「つけたす」方式、②は「いっしょ・くっつけ」「がったいロボ」などと言っていました。

問題づくりの活動から、加法が用いられる場面の「増加」(はじめにある数量に追加したり増加したりしたときの大きさ)と「合併」(同時に存在する二つの数量を合わせた大きさ)を理解していく授業となりました。

「たし算のことがわかってきた。」「少し算数が好きになってきた。」と述べる子もいました。

①「カメが8ぴきいました。あとから7ひきやってきました。カメはなんひきになったでしょう。」

②「子犬が8ひきあそんでいます。ひつじが7ひきあそんでいます。どうぶつはなんびきでしょ う。」

式は、「8+7=15」、答え15ひきで、同じだとほとんどの子が答えました。数名、違うというのです。何が違うのかを考えることが授業のめあてになりました。

最終的に子供たちは、①は○8つの図に←○7つの図、②は→○8つ・○7つ←などの図で表しました。②を大きな丸で囲む考えも刺されました。①は「あとからふやす」「つけたす」方式、②は「いっしょ・くっつけ」「がったいロボ」などと言っていました。

問題づくりの活動から、加法が用いられる場面の「増加」(はじめにある数量に追加したり増加したりしたときの大きさ)と「合併」(同時に存在する二つの数量を合わせた大きさ)を理解していく授業となりました。

「たし算のことがわかってきた。」「少し算数が好きになってきた。」と述べる子もいました。

ものづくり体験教室・・・5年社会科見学

青森県地域産業課の「あおもりものづくり企業見学・体験会」事業の支援を受け、5年生31名は、階上キユーピーの工場を見学しました。

工場の概要説明をスライドで見たあと、工場内を見学。工場内は衛生管理が徹底しており、子どもたとは目しか出ていない状態の服装でした。エアシャワーをあびたり、埃をローラーで取ったり、入念な手洗いをしたり・・・。

工場では、業務用のマヨネーズ等を作っていました。見学後は、マヨネーズづくりをしました。酢やサラダ油、卵等の割合を教えてもらい、行いましたが、作るのが大変でした。

工場の機械や人の手、様々な工夫をながら製品作りしていることがわかりました。

貴重な体験をさせていただきました。関係者の方々に感謝いたします。

工場の概要説明をスライドで見たあと、工場内を見学。工場内は衛生管理が徹底しており、子どもたとは目しか出ていない状態の服装でした。エアシャワーをあびたり、埃をローラーで取ったり、入念な手洗いをしたり・・・。

工場では、業務用のマヨネーズ等を作っていました。見学後は、マヨネーズづくりをしました。酢やサラダ油、卵等の割合を教えてもらい、行いましたが、作るのが大変でした。

工場の機械や人の手、様々な工夫をながら製品作りしていることがわかりました。

貴重な体験をさせていただきました。関係者の方々に感謝いたします。

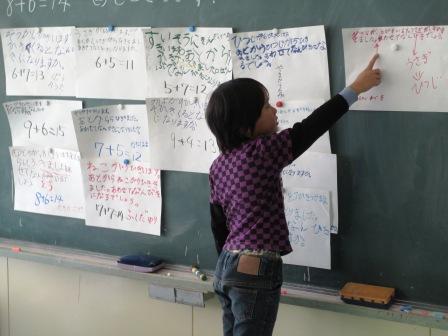

算数の問題づくり2・・・吟味する活動

今日は、昨日つくった問題を1つずつみていきました。①解くことができるか、②どこを直せばよいか(数字か、言葉か、聞いていることか)を考えさせました。

ほとんどの子は、登場する動物を変えたり、数字を変えてたし算の問題を作っていました。一部言葉の使い方のあやまりもあったので、修正し合いました。

「9+6」「8+7」のグループ、「10+5」「11+2」のグループ・・・。

子供たちは、簡単グループと難しいグループ、すぐでるグループと頭の中で計算するグループなどと名前をつけることができました。「繰り上がり」のあるなしは出ませんでしたが、それに近い発言もありました。1年生でも結構グルーピングして名前付けができるものですね。育ってきています。

授業の終わりあたりで

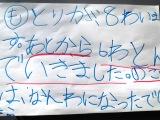

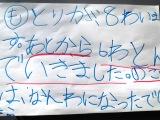

「うさぎが6ぴきいます。あとから8ぴききました。のこりはなんわになりましたか。」

という問題を扱いました。作った本人は、ひき算を作りたかったようです。「匹と羽」「たし算の場面なのに聞いていることはひき算」「ひき算だとしても、6-8はむり」など、修正し合うことがいくつかあります。修正するためには、たし算やひき算の意味、計算のしくみ等を知らなければなりません。このやりとりが、計算の意味や仕方の理解を深めていくのです。

明日が楽しみです。

ほとんどの子は、登場する動物を変えたり、数字を変えてたし算の問題を作っていました。一部言葉の使い方のあやまりもあったので、修正し合いました。

「9+6」「8+7」のグループ、「10+5」「11+2」のグループ・・・。

子供たちは、簡単グループと難しいグループ、すぐでるグループと頭の中で計算するグループなどと名前をつけることができました。「繰り上がり」のあるなしは出ませんでしたが、それに近い発言もありました。1年生でも結構グルーピングして名前付けができるものですね。育ってきています。

授業の終わりあたりで

「うさぎが6ぴきいます。あとから8ぴききました。のこりはなんわになりましたか。」

という問題を扱いました。作った本人は、ひき算を作りたかったようです。「匹と羽」「たし算の場面なのに聞いていることはひき算」「ひき算だとしても、6-8はむり」など、修正し合うことがいくつかあります。修正するためには、たし算やひき算の意味、計算のしくみ等を知らなければなりません。このやりとりが、計算の意味や仕方の理解を深めていくのです。

明日が楽しみです。

自動車くらべ・・・実際の場面から

算数の問題づくり・・・1年はお話づくりから

1年の算数の計算では、繰り上がりのあるたし算や繰り下がりのあるひき算を勉強しています。計算カードで練習したり、計算ドリルで習熟を図っています。教科書には、問題づくりの活動もあります。「8+6=14」の式になるお話を作ります。お話づくりを通して、たし算の意味やたし算を使う場面をしっかり理解させていくのがねらいです。

紙芝居風に授業をしました。

子犬が8匹いました。(あとから)6匹きました。みんなで何匹ですか。という問題にしました。この問題を皆で解きました。式だけでなく、絵や図などでたし算になることを説明できました。

これをはじめの問題として、次に「にた問題をつくりましょう!」と、問題作りをしました。

はじめの問題の一部を変えて作るように促します。子供たちからは①②の変え方が出されました。早速、問題作りのスタート。

授業の後半は問題づくりをしました。

子供たちの問題を分類すると、ア:繰り上がりなし、イ:繰り上がりあり、ウ:2ケタ+2ケタ、

エ:10といくつ、オ:ひき算に分類できました。

明日は、子供たちが各自の問題を分類する問題づくりの授業になります。分類し合い、問題を吟味していく活動は、問題の構造をとらえる力が高まります。さらに、条件不足の問題は修正し合うことも問題の仕組みをしっかりとらえる力になるのです。ひき算など、はじめの問題と逆の問題を作ることも、計算の意味理解を深めていきます。

3時間目は、皆の問題を好きな順に解き合います。

紙芝居風に授業をしました。

子犬が8匹いました。(あとから)6匹きました。みんなで何匹ですか。という問題にしました。この問題を皆で解きました。式だけでなく、絵や図などでたし算になることを説明できました。

これをはじめの問題として、次に「にた問題をつくりましょう!」と、問題作りをしました。

はじめの問題の一部を変えて作るように促します。子供たちからは①②の変え方が出されました。早速、問題作りのスタート。

授業の後半は問題づくりをしました。

子供たちの問題を分類すると、ア:繰り上がりなし、イ:繰り上がりあり、ウ:2ケタ+2ケタ、

エ:10といくつ、オ:ひき算に分類できました。

明日は、子供たちが各自の問題を分類する問題づくりの授業になります。分類し合い、問題を吟味していく活動は、問題の構造をとらえる力が高まります。さらに、条件不足の問題は修正し合うことも問題の仕組みをしっかりとらえる力になるのです。ひき算など、はじめの問題と逆の問題を作ることも、計算の意味理解を深めていきます。

3時間目は、皆の問題を好きな順に解き合います。