学習の様子

温度差を感じる・・・1年元気です!

渋滞で算数する?・・・渋滞を式で表すと

2車線の道路が、1車線状態になっている今朝の写真を子供たちに提示しました。「お父さんが通勤にいつもより2倍かかった。」「朝、3時間かかった。」このような話が教室内できこえました。大渋滞だったことを確認。

「渋滞を式で表すことができないかな?」と言って、子供たちに考えさせました。

①いつもの時間□×2、②ふだん30分なのに今日は3時間で6倍、③かかった時間÷いつもの時間=渋滞時間(3÷0.5=6)、④2÷1=2答え2以上・・・。

④の意味が分かりませんでした。聞いてみると、「いつもは2車線なのに、今は1車線だから渋滞している。だから2倍かかる。でも、右に曲がる車がいるともっと渋滞するから、2以上」というのです。なるほど、ゆりの木通りが混むのは、このせいですね。

この後、よくニュースで~道渋滞24kmなどと聞きます。この式は、渋滞量をあらわします。「渋滞している距離(長さkm)×渋滞している時間の長さ=渋滞量」という式です。

図南~平中交差点まで2kmが3時間にわたり渋滞というと、2×3=6、「6km・時」とあらわします。km・時とは、渋滞量の単位です。

さあ、明日朝の渋滞量は?どうなるでしょうか。

今朝は6時半時点で、長者小前から平中交差点までずら~と1列並んでいました。朝に見たことのない台数の車。皆、こりたのか、早いです。

「渋滞を式で表すことができないかな?」と言って、子供たちに考えさせました。

①いつもの時間□×2、②ふだん30分なのに今日は3時間で6倍、③かかった時間÷いつもの時間=渋滞時間(3÷0.5=6)、④2÷1=2答え2以上・・・。

④の意味が分かりませんでした。聞いてみると、「いつもは2車線なのに、今は1車線だから渋滞している。だから2倍かかる。でも、右に曲がる車がいるともっと渋滞するから、2以上」というのです。なるほど、ゆりの木通りが混むのは、このせいですね。

この後、よくニュースで~道渋滞24kmなどと聞きます。この式は、渋滞量をあらわします。「渋滞している距離(長さkm)×渋滞している時間の長さ=渋滞量」という式です。

図南~平中交差点まで2kmが3時間にわたり渋滞というと、2×3=6、「6km・時」とあらわします。km・時とは、渋滞量の単位です。

さあ、明日朝の渋滞量は?どうなるでしょうか。

今朝は6時半時点で、長者小前から平中交差点までずら~と1列並んでいました。朝に見たことのない台数の車。皆、こりたのか、早いです。

スケート教室・・・楽しく元気に滑りました!

将来の料理人・・・上手だよ卵焼き!

昔の道具を使って・・・3年と1年の学習

ばらばらでよく分からない・・・整理する方法を考える!

3年生の「表とグラフ」の1時間目。スポーツ大会をするので、4種目の中から希望を聞いた。

それを黒板上にカードで張り出した。「どの種目が多い?」

サッカーやポートボールだと勝手なことを言い始める。ばらばらだからよく分からないという声。自然にめあてが、「わかりやすいように整理する方法を考えよう」。

子供たちのアイディアで面白かったのは、「前ならへ方式」だった。種目ごとに一列に前ならへさせて並べるのだという。ラインサッカーが一番多いことが分かった。しかし、カードを動かせるから前ならへできたけど、動かない場合はどうなるのかが問題となった。ある子が、マーカーで色分けしていく方法を発表してくれた。それから、表に整理する方法。正しいという字を使って、1つ1つチェックしながら表にしていく方法が出てきた。

明日は、棒グラフ化していく学習になる。

それを黒板上にカードで張り出した。「どの種目が多い?」

サッカーやポートボールだと勝手なことを言い始める。ばらばらだからよく分からないという声。自然にめあてが、「わかりやすいように整理する方法を考えよう」。

子供たちのアイディアで面白かったのは、「前ならへ方式」だった。種目ごとに一列に前ならへさせて並べるのだという。ラインサッカーが一番多いことが分かった。しかし、カードを動かせるから前ならへできたけど、動かない場合はどうなるのかが問題となった。ある子が、マーカーで色分けしていく方法を発表してくれた。それから、表に整理する方法。正しいという字を使って、1つ1つチェックしながら表にしていく方法が出てきた。

明日は、棒グラフ化していく学習になる。

1mを作る・・・新聞紙を使って

2年生が、新聞紙を使って1mのものさしづくりをしていました。1mの感覚づくりのために。

面白いのは、長方形の対角線の折り方を教えてから、大きな新聞紙の対角線を折らせていたことです。なんと新聞紙の対角線は1m、100cmになるそうです。子供たちは、「おおー」と言いながら作業していました。子どもたちには、1m、100cmと言っていましたが、実は98.・・で約1m、約100cmです。

机の上で作業したので机の横は1m以下、2つの机で作業した子は机2こ分は1mをこえる等、検討付けできたようです。手に持ってやや広げた幅が1mです。こうやって徐々に1mの感覚を身に付けていくのですね。

明日は、1m探しの勉強です。

明日はこれで探すぞ!!!

面白いのは、長方形の対角線の折り方を教えてから、大きな新聞紙の対角線を折らせていたことです。なんと新聞紙の対角線は1m、100cmになるそうです。子供たちは、「おおー」と言いながら作業していました。子どもたちには、1m、100cmと言っていましたが、実は98.・・で約1m、約100cmです。

机の上で作業したので机の横は1m以下、2つの机で作業した子は机2こ分は1mをこえる等、検討付けできたようです。手に持ってやや広げた幅が1mです。こうやって徐々に1mの感覚を身に付けていくのですね。

明日は、1m探しの勉強です。

明日はこれで探すぞ!!!

1mをはかる作業・・・量感のなさを実感させる

子供たちに紙テープを渡しました。「1mだと思う長さを切り取りましょう!」と言って作業させました。昨日まで1mのものさしを使って、いろいろな長さを測ったので、「ばっちりだよ。」「まかせとけ!」と子供たち。

黒板に1mだと思った長さを張り出しました。紙テープの上に1mのものさしをのせると、短いのやら長いのやら、ばらばら。ピタリ賞がいませんでした。この状態が大事です。なんとかピタリになる方法を考えなければなりません。ピタリにしたい!という願いが次の学習、つまり何か身近な物や道具を使って1mを身に付ける、1mを体で覚える・・・この活動を通して量感が育っていくのです。

今日のように、うまくいかなかった経験が重要です。

黒板に1mだと思った長さを張り出しました。紙テープの上に1mのものさしをのせると、短いのやら長いのやら、ばらばら。ピタリ賞がいませんでした。この状態が大事です。なんとかピタリになる方法を考えなければなりません。ピタリにしたい!という願いが次の学習、つまり何か身近な物や道具を使って1mを身に付ける、1mを体で覚える・・・この活動を通して量感が育っていくのです。

今日のように、うまくいかなかった経験が重要です。

2年算数100cmをこえる長さ・・・100を意識させる!

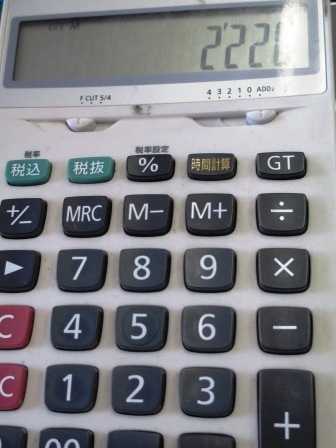

電卓・・・2220から

電卓を実物投影機で写し、黙って、「1、2、3、+、3、6、9、+、9、8、7,+、7,4,1=」

をすると「2220」となります。反対まわりで、「1,4,7,+、7,8,9、+、9,6,3、+、3,2,1、=」も「2220」。444 888 666 222。111 777 999 333。真ん中の555も4回たすと「2220」・・・。ここまでくると、他にも2220がないか探す子、何故2220になるのかを探る子が出てきます。

ノートに3ケタのたし算の筆算を書いた子が、各位が20になることに気づきます。良く気がついたね、と言って、答えは「202020」だね、と黒板に書きました。このようにとぼけた数にすると子どもたちは、2220になるわけ、位の意味を考えていきます。

最終的に、「20×100+20×10+20×1=2220」という式にたどり着きました。

インフルエンザで欠席が多く、教科を進むわけにはいきませんので、このようなトピック的な授業も行っています。

をすると「2220」となります。反対まわりで、「1,4,7,+、7,8,9、+、9,6,3、+、3,2,1、=」も「2220」。444 888 666 222。111 777 999 333。真ん中の555も4回たすと「2220」・・・。ここまでくると、他にも2220がないか探す子、何故2220になるのかを探る子が出てきます。

ノートに3ケタのたし算の筆算を書いた子が、各位が20になることに気づきます。良く気がついたね、と言って、答えは「202020」だね、と黒板に書きました。このようにとぼけた数にすると子どもたちは、2220になるわけ、位の意味を考えていきます。

最終的に、「20×100+20×10+20×1=2220」という式にたどり着きました。

インフルエンザで欠席が多く、教科を進むわけにはいきませんので、このようなトピック的な授業も行っています。