学習の様子

研究会授業 1年学級活動

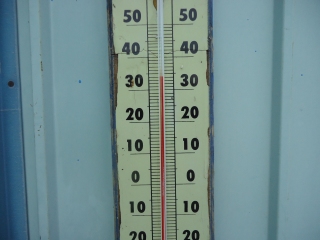

気温34度! 初めての水泳授業

校内研究授業 2年生

5年生 ゆでたまごはできたかな?

1学期末 授業参観ありがとうございました♪

楽しいな、親子学習会♪

7月4日(金)、1年生と4年生で親子学習会が開かれました。

1年生は、4時間目に「食に関する学習」で、栄養教諭の先生をお招きし、食べ物のはたらきについて学習しました。食べ物が、エネルギーや骨のもとになるお話を通して、子どもたちは、好き嫌いなく食べることの大切さを学びました。

その後、教室で給食試食会を実施し、親子で給食を食べました。子どもたちは、4時間目の学習を生かして、一生懸命食べていました。いつもと違ってお家の人と食べる給食に、みんなさんとても嬉しそうにしていました♪

4年生の親子学習会は、体育館で流しそうめんを行いました。朝早くから、たくさんのお家の方々が準備をしてくださり、子どもたちも協力して一生懸命お手伝いすることができました。そうめんが流れると、体育館にいっぱいに子どもたちの歓声が響きました。

.JPG)

どちらの学年も思い出に残る楽しい親子学習会となりました。

1年生は、4時間目に「食に関する学習」で、栄養教諭の先生をお招きし、食べ物のはたらきについて学習しました。食べ物が、エネルギーや骨のもとになるお話を通して、子どもたちは、好き嫌いなく食べることの大切さを学びました。

その後、教室で給食試食会を実施し、親子で給食を食べました。子どもたちは、4時間目の学習を生かして、一生懸命食べていました。いつもと違ってお家の人と食べる給食に、みんなさんとても嬉しそうにしていました♪

4年生の親子学習会は、体育館で流しそうめんを行いました。朝早くから、たくさんのお家の方々が準備をしてくださり、子どもたちも協力して一生懸命お手伝いすることができました。そうめんが流れると、体育館にいっぱいに子どもたちの歓声が響きました。

.JPG)

どちらの学年も思い出に残る楽しい親子学習会となりました。

卒業カレンダー・・・一人一人が分担して

歌の練習・・・6年生卒業式に向けて

ちょっとしたお話・・・こころのヒミツ

授業のちょっとした隙間時間に「こころのふしぎ なぜ?どうして?」という本の読み聞かせをしている学級がありました。(学校で何冊か購入しました。)

まずはじめに、「心とはどこにあるのでしょう?」と考えさせていました。①脳、②腹、③胸、④身体全体の4つの中から判断。太っ腹・腹黒い・・・だから腹、胸に手を当てて~胸がドキドキする・・・だから胸だ、うれしい時ジャンプしたりして身体全体で表現するから身体全体ね、と考えた子もいました。

次に、「あなたたちの気持ちはいくつある?」と投げかけました。その後、本には13の気持ちを紹介しています。「ぜんあくだんしゃく」「タノシンスはかせ」「せつナス」「イカリング」「あきらくん」・・・。1つ1つどんな時にその気持ちが出てくるのかを確認しあっていました。ネーミングが面白いので、「僕は、日曜日の夜に『せつナス』の気持ちが出てくるよ。」「家庭学習が続かない、努力が続かないから、『あきらくん』」などと発表しました。

1つ1つの項目が、ちょっとした時間で扱うことができます。悲しみはいつ消えるか?、おばけはどうして怖いの?、おこりっぽい人とそうでない人がいるのはどうして?等、子供たちが、「なるほど」と思う内容が満載です。道徳の勉強やSSTにもか活用できる本です。ショートの特活にいいですね。

まずはじめに、「心とはどこにあるのでしょう?」と考えさせていました。①脳、②腹、③胸、④身体全体の4つの中から判断。太っ腹・腹黒い・・・だから腹、胸に手を当てて~胸がドキドキする・・・だから胸だ、うれしい時ジャンプしたりして身体全体で表現するから身体全体ね、と考えた子もいました。

次に、「あなたたちの気持ちはいくつある?」と投げかけました。その後、本には13の気持ちを紹介しています。「ぜんあくだんしゃく」「タノシンスはかせ」「せつナス」「イカリング」「あきらくん」・・・。1つ1つどんな時にその気持ちが出てくるのかを確認しあっていました。ネーミングが面白いので、「僕は、日曜日の夜に『せつナス』の気持ちが出てくるよ。」「家庭学習が続かない、努力が続かないから、『あきらくん』」などと発表しました。

1つ1つの項目が、ちょっとした時間で扱うことができます。悲しみはいつ消えるか?、おばけはどうして怖いの?、おこりっぽい人とそうでない人がいるのはどうして?等、子供たちが、「なるほど」と思う内容が満載です。道徳の勉強やSSTにもか活用できる本です。ショートの特活にいいですね。