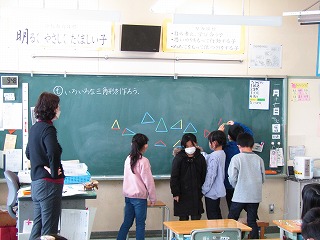

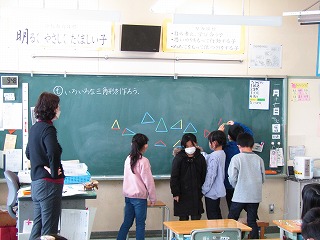

学習の様子

1月17日 3年生三角形の授業

今週はCRT学力検査もあり、各学年で今年度の学習の振り返りを行っています。

そうした時間になると子供たちは「うぇ~(苦)」という表情をしますが、いざやってみると思い出せそうで思い出せない内容に悶々としたり、途中で閃いたり思い出したりすると顔をキラキラさせたりとそれはそれで楽しそうに取り組んでいます。

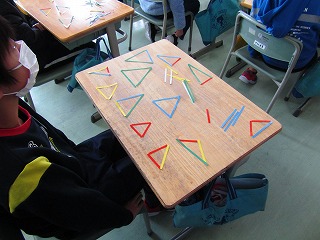

今日の3年生の算数では三角形を取り上げました。

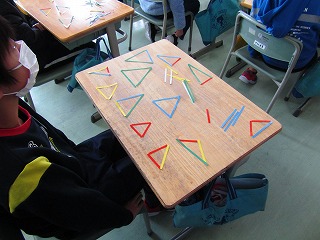

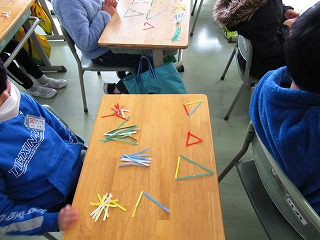

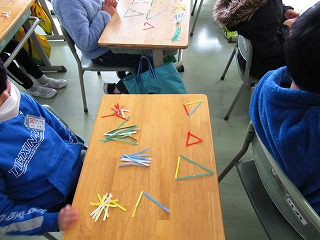

四色それぞれ長さが違う細長い紙を3枚使って様々な三角形を作り、仲間分けしようというものでした。

様々な三角形を児童が発表した後で仲間分け。正三角形と二等辺三角形という言葉を学びました。

.jpg)

4枚目、ある子は赤色の三角形から閃き、周りを囲み「YouTubeのマークだぁ~」とイマジネーション力の豊かさをアピールしてくれました(あれ、今日の授業は三角形・・・)。

そうした時間になると子供たちは「うぇ~(苦)」という表情をしますが、いざやってみると思い出せそうで思い出せない内容に悶々としたり、途中で閃いたり思い出したりすると顔をキラキラさせたりとそれはそれで楽しそうに取り組んでいます。

今日の3年生の算数では三角形を取り上げました。

四色それぞれ長さが違う細長い紙を3枚使って様々な三角形を作り、仲間分けしようというものでした。

様々な三角形を児童が発表した後で仲間分け。正三角形と二等辺三角形という言葉を学びました。

.jpg)

4枚目、ある子は赤色の三角形から閃き、周りを囲み「YouTubeのマークだぁ~」とイマジネーション力の豊かさをアピールしてくれました(あれ、今日の授業は三角形・・・)。

.jpg)

.jpg)

.jpg)