算数の問題づくり・・・1年はお話づくりから

1年の算数の計算では、繰り上がりのあるたし算や繰り下がりのあるひき算を勉強しています。計算カードで練習したり、計算ドリルで習熟を図っています。教科書には、問題づくりの活動もあります。「8+6=14」の式になるお話を作ります。お話づくりを通して、たし算の意味やたし算を使う場面をしっかり理解させていくのがねらいです。

紙芝居風に授業をしました。

子犬が8匹いました。(あとから)6匹きました。みんなで何匹ですか。という問題にしました。この問題を皆で解きました。式だけでなく、絵や図などでたし算になることを説明できました。

これをはじめの問題として、次に「にた問題をつくりましょう!」と、問題作りをしました。

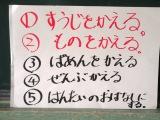

はじめの問題の一部を変えて作るように促します。子供たちからは①②の変え方が出されました。早速、問題作りのスタート。

授業の後半は問題づくりをしました。

子供たちの問題を分類すると、ア:繰り上がりなし、イ:繰り上がりあり、ウ:2ケタ+2ケタ、

エ:10といくつ、オ:ひき算に分類できました。

明日は、子供たちが各自の問題を分類する問題づくりの授業になります。分類し合い、問題を吟味していく活動は、問題の構造をとらえる力が高まります。さらに、条件不足の問題は修正し合うことも問題の仕組みをしっかりとらえる力になるのです。ひき算など、はじめの問題と逆の問題を作ることも、計算の意味理解を深めていきます。

3時間目は、皆の問題を好きな順に解き合います。

紙芝居風に授業をしました。

子犬が8匹いました。(あとから)6匹きました。みんなで何匹ですか。という問題にしました。この問題を皆で解きました。式だけでなく、絵や図などでたし算になることを説明できました。

これをはじめの問題として、次に「にた問題をつくりましょう!」と、問題作りをしました。

はじめの問題の一部を変えて作るように促します。子供たちからは①②の変え方が出されました。早速、問題作りのスタート。

授業の後半は問題づくりをしました。

子供たちの問題を分類すると、ア:繰り上がりなし、イ:繰り上がりあり、ウ:2ケタ+2ケタ、

エ:10といくつ、オ:ひき算に分類できました。

明日は、子供たちが各自の問題を分類する問題づくりの授業になります。分類し合い、問題を吟味していく活動は、問題の構造をとらえる力が高まります。さらに、条件不足の問題は修正し合うことも問題の仕組みをしっかりとらえる力になるのです。ひき算など、はじめの問題と逆の問題を作ることも、計算の意味理解を深めていきます。

3時間目は、皆の問題を好きな順に解き合います。

お返事が届く・・・夢先生からの励ましの言葉!

マラソン記録会・・・1,2年がんばる!

JS授業研修会・・・長者中学校区の授業連携を!

秋をたのしむ会・・・サツマイモをおいしくいただきました!

アッサラームレイコン・・・1年親子国際理解教育

1年生が、パキスタンについて勉強しました。民族衣装を着た担任が、その国の言葉や食べ物、文化などについてスライドを使って説明していました。アッサラームレイコンは、パキスタン語で、こんにちはの意味です。おはよう、こんばんは、もこの言葉だそうです。

1年生の子供たちは、パキスタンの子どもの学校生活を写真で見て、感じるところがあったようです。鉛筆が短くなるまで大事に使っている姿、上質な紙ではないが大事に使っている姿・・・。私たちの当たり前の生活を少し見直すきっかけになったと思います。お母さん方も感心してお話を聞いていました。親子で話し合ってみるのもよいでしょう。貴重な勉強になりました。

1年生の子供たちは、パキスタンの子どもの学校生活を写真で見て、感じるところがあったようです。鉛筆が短くなるまで大事に使っている姿、上質な紙ではないが大事に使っている姿・・・。私たちの当たり前の生活を少し見直すきっかけになったと思います。お母さん方も感心してお話を聞いていました。親子で話し合ってみるのもよいでしょう。貴重な勉強になりました。