お宝発見!・・・一輪車20台

右、左・・・なんだろう?

委員会組織会・・・7委員会の計画が決まる!

壁の高さは?・・・何かを基準にして

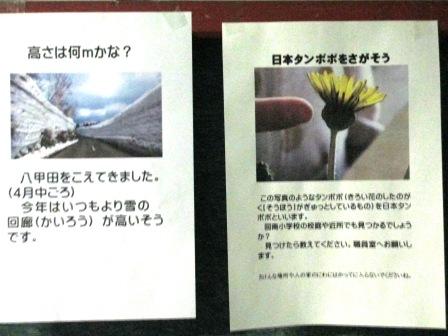

雪の回廊、高さ当て問題がありました。何かヒントがほしい?(その子は比べるものがという意味)という要望がありましたので、次の写真を見せました。

いろいろ調べた結果、4m位という答えました。どうしてそう考えたかと問うと、「トラックの荷台の高さは、3.8mまでと決まっている。それより少し高いので、4mだと思った。」よくぞ3.8mを引っ張り出してきましたね。お父さんから聞いたのでしょう。大人だろうが、ネットだろうが、知りたい!と思ったことを追求することが大事です。

何かと比べる、対比して考えるという活動は、子供たちの意欲を高めていきます。

いろいろ調べた結果、4m位という答えました。どうしてそう考えたかと問うと、「トラックの荷台の高さは、3.8mまでと決まっている。それより少し高いので、4mだと思った。」よくぞ3.8mを引っ張り出してきましたね。お父さんから聞いたのでしょう。大人だろうが、ネットだろうが、知りたい!と思ったことを追求することが大事です。

何かと比べる、対比して考えるという活動は、子供たちの意欲を高めていきます。

学級写真・・・笑顔でパチリ!

掲示板・・・ちょっとゆさぶる!

部活動組織会・・・最後まで頑張る!!!

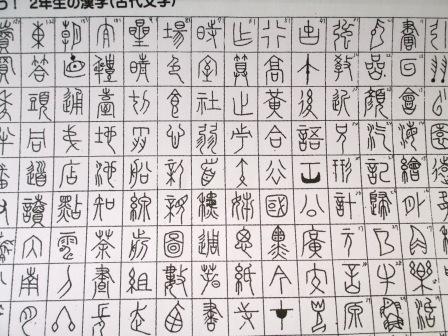

2年生の漢字で100点とろう!・・・6年書写

書写の授業、6年生との出会いなので、象形文字を扱いました。2年生で習った漢字の象形文字です。「2年生の漢字のテストをします。みな100点とってね。」プリントを渡すと、何じゃこりゃの声。さすが6年、プリントが渡ると取り組みはじめる。最初は一人で、次にグループで、国語の教科書の後ろを参考にする方法を見つけた子が学級全体に情報を流したり・・・。

1組、2組と同じ授業をしました。クラスのカラーがありおもしろいですね。共通していることは、どの子も45分あきらめなかったこと。根気があります。とても大切なことです。

丸付けしてあげるととても喜んでいました。丸付けしてもらった子が、小先生役で丸付けしていきました。たまにはこんな漢字の書き取りがあってもいいのかな。楽しかったです、6年生。

一人で 皆で相談して ペアやグループで

1組、2組と同じ授業をしました。クラスのカラーがありおもしろいですね。共通していることは、どの子も45分あきらめなかったこと。根気があります。とても大切なことです。

丸付けしてあげるととても喜んでいました。丸付けしてもらった子が、小先生役で丸付けしていきました。たまにはこんな漢字の書き取りがあってもいいのかな。楽しかったです、6年生。

一人で 皆で相談して ペアやグループで