卒業式を終えて

卒業式予行練習

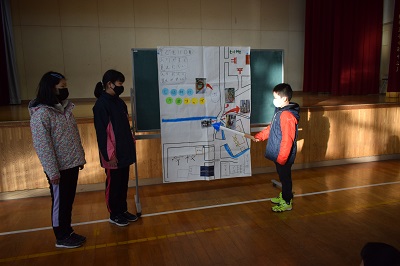

防災教室

先週3月11日に青森県防災士会八戸支部長の立花悟さんを講師に防災教室を行いました。

立花さんから、地震から身を守る方法として、

「おちてくるもの、うごいていくもの、たおれてくるもの」の「お・う・た」を意識して、

もし家で一人だったら、自分の命は自分で守ることや、

家族と話し合って安全な場所を確かめておくこと、

「絶対に生きのこる」という気持ちをもって逃げることを

教えてくださいました。

子供たちからは、「災害は、いつ起こるかわからないから、お・う・たに気を付けて災害に備えていきたいです。」や

「学校や家にいるとき、友達や一人でいるときなど、どう行動するか、危険な場所を確認し話し合いたいと思いました。」という感想がありました。

子供たちにとって、防災について自分事として考える良い機会となりました。

立花さん、ありがとうございました。

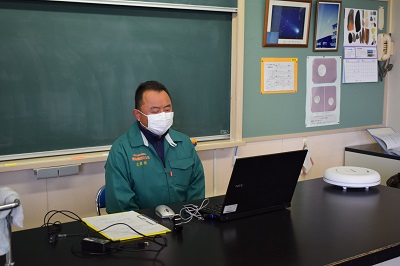

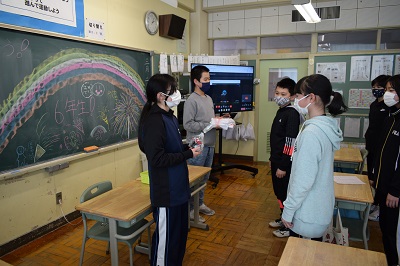

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、リモートでの防災教室となりました。

立花さんから、地震から身を守る方法として、

「おちてくるもの、うごいていくもの、たおれてくるもの」の「お・う・た」を意識して、

もし家で一人だったら、自分の命は自分で守ることや、

家族と話し合って安全な場所を確かめておくこと、

「絶対に生きのこる」という気持ちをもって逃げることを

教えてくださいました。

子供たちからは、「災害は、いつ起こるかわからないから、お・う・たに気を付けて災害に備えていきたいです。」や

「学校や家にいるとき、友達や一人でいるときなど、どう行動するか、危険な場所を確認し話し合いたいと思いました。」という感想がありました。

子供たちにとって、防災について自分事として考える良い機会となりました。

立花さん、ありがとうございました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、リモートでの防災教室となりました。

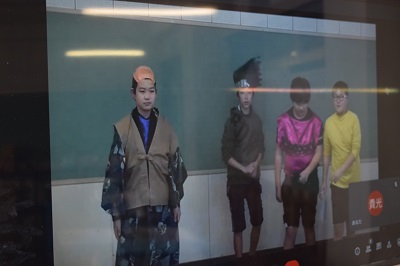

6年生を送る会

3月2日(水)の5校時に「6年生を送る会」が行われました。

今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、体育館での集合型の開催は見送り、

各教室に6年生の代表が出向いたり、放送やオンライン配信をしたりするなどしました。

1年生~5年生からは、心のこもった手作りのプレゼントが贈られ、

6年生からも手作りのお礼が返され、心温まる会となりました。

まず最初は、放送による企画委員会からの6年生一人一人の紹介がありました。

1年生からは、6年生の似顔絵が6年生の代表にわたされました。

2・3年生からは、メッセージカードが6年生代表にわたされました。

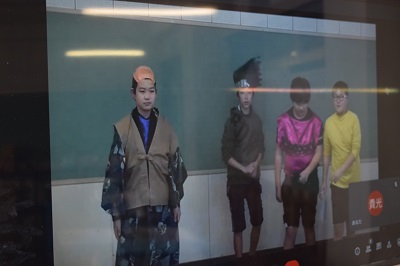

お礼として、6年男子からはコントのオンライン配信がありました。

6年女子からは、ダンスのオンライン配信がありました。

また、4年生からおくら送られた紙粘土で作ったマグネットへのお礼として、

ぞうきんが送られました。

同じく、5年生から送られた6年間の思い出アルバムのお礼として、

プラバンが送られました。

6年生の皆さん、これまで行事やほこすぎ班遊びなどでリーダーとなり、準備や下級生のお手本となり、

学校を盛り上げてくれました。ありがとうございました。

今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、体育館での集合型の開催は見送り、

各教室に6年生の代表が出向いたり、放送やオンライン配信をしたりするなどしました。

1年生~5年生からは、心のこもった手作りのプレゼントが贈られ、

6年生からも手作りのお礼が返され、心温まる会となりました。

まず最初は、放送による企画委員会からの6年生一人一人の紹介がありました。

1年生からは、6年生の似顔絵が6年生の代表にわたされました。

2・3年生からは、メッセージカードが6年生代表にわたされました。

お礼として、6年男子からはコントのオンライン配信がありました。

6年女子からは、ダンスのオンライン配信がありました。

また、4年生からおくら送られた紙粘土で作ったマグネットへのお礼として、

ぞうきんが送られました。

同じく、5年生から送られた6年間の思い出アルバムのお礼として、

プラバンが送られました。

6年生の皆さん、これまで行事やほこすぎ班遊びなどでリーダーとなり、準備や下級生のお手本となり、

学校を盛り上げてくれました。ありがとうございました。

なわとび大会

スケート教室第2弾!

冬の遊び~体力づくり~

寒い日が続いていますが、今日の「わくわくタイム」では、子供たちが元気に遊ぶ姿が見られました。

校庭では、雪が降る中、雪山をそりで滑ったり、そりに人を乗せて校庭を走り回る姿が見られました。

この雪山は、冬休み中に松橋土建さんが校庭脇の道路を除雪をしてくださり、その後に雪山を作ってくださったものです。

松橋土建さん、ありがとうございました。

一方、体育館では、大縄飛びやなわとび、ドッチボールをする姿が見られました。

冬の寒い時期は、どうしても屋内にこもりがちになります。

こもりがちになるとなると、運動量が減って体力不足による免疫力の低下や肥満の恐れがあります。

今日は、校庭や体育館での遊びを通して体力作りをすることで、豊崎小学校の教育目標「たくましく生きる子」へ向かう子供たちの姿が見られました。

校庭では、雪が降る中、雪山をそりで滑ったり、そりに人を乗せて校庭を走り回る姿が見られました。

この雪山は、冬休み中に松橋土建さんが校庭脇の道路を除雪をしてくださり、その後に雪山を作ってくださったものです。

松橋土建さん、ありがとうございました。

一方、体育館では、大縄飛びやなわとび、ドッチボールをする姿が見られました。

冬の寒い時期は、どうしても屋内にこもりがちになります。

こもりがちになるとなると、運動量が減って体力不足による免疫力の低下や肥満の恐れがあります。

今日は、校庭や体育館での遊びを通して体力作りをすることで、豊崎小学校の教育目標「たくましく生きる子」へ向かう子供たちの姿が見られました。

.JPG)