学習の様子

4年生の版画・・・白と黒を意識した彫りをしている!

こんな問題を速さの勉強の後に出題すると・・・

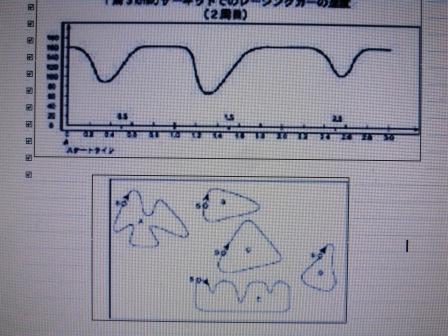

この図は、2000年PISA調査(OECD加盟国の15歳の生徒対象:読解力・数学、科学の能力、問題解決力を調査する)のレーシングカーの問題です。

「1周3kmのサーキットでのレーシングカーの速度のグラフ(上)があります。このサーキット場の形を次のA~Eの中から選びなさい。」という問題。

この問題は速さの公式は使いません。①レーシングカーとは②サーキット場のイメージ③コーナーでは減速すること④直線は速度が増すことを知っていなければなりません。さらに、グラフの読みとして、⑤縦軸は速さ、⑥横軸は距離、⑦減速は3か所であること。

この問題を数年前、6年生に出題したことのある先生がいました。

③~⑦を活用して、1つずつ消去法で答えにたどり着きました。AとEはカーブが多すぎる、

▲印がスタートラインなので、Cは駄目。BかDのどちらか。グラフの急カーブは中央なので、コースではBにあたるので、答えはB。

このように日常的な常識や生活経験に裏付けされたものの見方を使わ(活用)ないと駄目です。

このような国際調査の結果から脱ゆとりとか「活用力」が叫ばれるようになってきました。

23年度の教科書も言語活動や活用力を高めるための手立てや方法が今以上に入ってきます。本校の校内研修でも取り上げていかなければなりません。

いただきますの意味を知らせる!

サプリ学習・一人学習・・・学力向上にむすびついている!!!

サプリ学習(放課後の自主学習、指導者1名つく、3年~6年、希望児童)の3年生、小数のプリントに取り組んでいました。

4人いたので、ペアになってじゃんけんし、勝ったら「0.1」点ゲット。何点になるかな?とゲームをしました。指を折りながら、数えていて、点数が分からなくなりました。点数を記録すればよい、というアイディアになり、黒板に短い線を書いたり、0.1・・・・と小数を書いたりしました。線は、数直線になることが分かりました。

今度は、メモ用紙を持たせ、勝ったら1枚(0.1)にしてじゃんけんさせました。メモ用紙を並べたら、テープ図になり、□□□□・・・□の左端と右端の線までが0.1を表していることに気づきました。数直線と比べさせ、自分の得点の小数を↑で表しました。

その後、ペアの点数を合体・・・たし算を。男子と女子ペアどちらが勝ったの?・・・ひき算。

0.8+0.7、1を超える時の表し方、1-0.3で1をどう見るかなど話し合っていきました。

サプリ学習は、単に先生から分からないところを教えてもらうという受け身ではいけません。塾ではないのです。苦手だけどもしっかり考えさせる所は考えさせます。

小数の仕組みがゲームで分かった(1を10こにわけた1つぶんが0.1、0.1が10個で1、数直線の見方・表し方)あとで、各自担任から渡されたプリントに取り組みました。

このような取組や授業の充実もあり、学力調査等の結果をもとに保護者の方々へご説明した通り、本校児童の学力の向上に結びつきました。1年間の様子は、3学期にお知らせします。

4人いたので、ペアになってじゃんけんし、勝ったら「0.1」点ゲット。何点になるかな?とゲームをしました。指を折りながら、数えていて、点数が分からなくなりました。点数を記録すればよい、というアイディアになり、黒板に短い線を書いたり、0.1・・・・と小数を書いたりしました。線は、数直線になることが分かりました。

今度は、メモ用紙を持たせ、勝ったら1枚(0.1)にしてじゃんけんさせました。メモ用紙を並べたら、テープ図になり、□□□□・・・□の左端と右端の線までが0.1を表していることに気づきました。数直線と比べさせ、自分の得点の小数を↑で表しました。

その後、ペアの点数を合体・・・たし算を。男子と女子ペアどちらが勝ったの?・・・ひき算。

0.8+0.7、1を超える時の表し方、1-0.3で1をどう見るかなど話し合っていきました。

サプリ学習は、単に先生から分からないところを教えてもらうという受け身ではいけません。塾ではないのです。苦手だけどもしっかり考えさせる所は考えさせます。

小数の仕組みがゲームで分かった(1を10こにわけた1つぶんが0.1、0.1が10個で1、数直線の見方・表し方)あとで、各自担任から渡されたプリントに取り組みました。

このような取組や授業の充実もあり、学力調査等の結果をもとに保護者の方々へご説明した通り、本校児童の学力の向上に結びつきました。1年間の様子は、3学期にお知らせします。

小物づくり・・・5年生、飾りじゃないのよ!○○は

フエルトで小物を作っていた5年生、皆完成しました。6年生のエプロンも。作ったものは使いましょう。

このような扱いをする先生もいます。

①小物を家の人にプレゼントする。「取り扱い説明書と1年間の保証書」をつける。壊れたら当然修理することになりますね。お財布みたいな小物、たぶんお金がポロポロ落ちるかもしれません。ゆるい波縫いですから。冬休み、修理に追われますね。

②6年生は、家の人に「お手伝い券」を5枚プレゼントする。お手伝いする時にエプロンを身に付ける。5枚使い終わったら感想を書いてもらう。これは、冬休みにぴったりですね。

「私は作品 使ったことない~」

途中略

「飾りじゃないのよ エプロン HA×2(N)

使おうと言ってるじゃないの HO×2

真珠じゃないのよ小物は HA×2(N)

きれいなままならだめだよ

ちょっと使ってみようよ作品 HO×3・・・・」

単位のものさし・・・子供たちの手立てになり得るか?

3年生の算数、単位換算が難しいです。子どもたちにとっては面白くも何ともない内容です。機械的に問われることが多いです。例えば、1km=1000m、1kg=□g、1リットル=□ml、1リットル=□dlなどです。1mや1kgを基本にして、10倍・100倍・1000倍、1/10・1/100・1/1000の単位を作ったのです。

「k」(キロ)は1000倍、「h」(ヘクト)は100倍、「D」(デカ)は10倍の意味で、逆に、「d」(デシ)は1/10、「c」(センチ)は1/100、「mm」(ミリ)は1/1000の意味です。

この仕組みを使って、単位のものさしを書いた先生がいました。

K h D m dm cm mm(キロキロとヘクトデカけたメートルがデシに追われて)

1

1 0 0

1 0 0 0

この場合、1mは100cm、1mは1000mmと物さしを読むわけです。かさも重さも、長さも単位のものさしができます。

単位の相互の関係を忘れても、この物さしの順番を覚えていればなんとかなります。順番を忘れても、1000倍はKで、1/10はデシで、と仕組みが分かれば、何とかものさし自体を完成させることができます。

全ての子供たちにとってすばらしい手立て、方法にはなりませんが、お手上げ状態からは脱却できると考えています。

3年生が4年5年6年と使い続ければ、生きて働く力となるでしょう。

おじゃまします・・・6年生タグラグビー!

自主勉強ノート・自学ノートの取組・・・高学年

朝出勤すると、シャカシャカと丸付けしたり、ノートを読んでコメントを書いている先生がいます。児童一人一人の自主勉強ノート(自学ノート)を読んでいるのです。

宿題のプリントも渡しているそうですが、復習や予習、発展的な問題、追究・探求活動等工夫して取り組むノートだそうです。

ある学級では、ノート大賞を決めていました。これも励みになるでしょう。

復習型のノートづくりを行っている児童は、その日の学習を振り返り、再度取り組んだり、覚え直しをしたりしているので学習内容が身に付きます。予習・発展型ノートから授業の素材を取り出すこともあるそうです。感想や日記も書いているので、担任の児童理解につながっているとのこと。

課題は、男女の取組の差が大きくなってきていることです。メニューや取り組み方、ノートへのまとめ方を指導するとともに、よい所を少しずつ褒めていくように努めています。

担任は、授業以外にこのような努力もしています。

宿題のプリントも渡しているそうですが、復習や予習、発展的な問題、追究・探求活動等工夫して取り組むノートだそうです。

ある学級では、ノート大賞を決めていました。これも励みになるでしょう。

復習型のノートづくりを行っている児童は、その日の学習を振り返り、再度取り組んだり、覚え直しをしたりしているので学習内容が身に付きます。予習・発展型ノートから授業の素材を取り出すこともあるそうです。感想や日記も書いているので、担任の児童理解につながっているとのこと。

課題は、男女の取組の差が大きくなってきていることです。メニューや取り組み方、ノートへのまとめ方を指導するとともに、よい所を少しずつ褒めていくように努めています。

担任は、授業以外にこのような努力もしています。

長なわとび・・・連続8の字とびに挑戦!

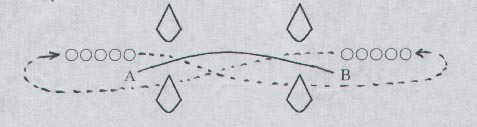

AとBが長縄を回します。図のように8の字になるように入っていきます。1回旋1跳躍ですので、途切れるとまた一からやり直しです。数を「1,2,3・・・」と数えていきます。1分間で何回

入るかを競います。

これを1年~6年まで取り組みます。

二つ目は、特別長い縄跳びに学級の人数(3年なら19人、4年なら16人)が一度に入り、全体で何回飛べるかを競う人数跳びも行います。これは、「人数×回数」のかけ算で得点が決まります。

外で遊べなくなるシーズンにぴったりです。跳ぶのが苦手な子もいます。肩を組んでひっかからないように工夫したり、かけ声をかけたりして皆で協力して跳ぶ経験をしてほしいと思います。