今年度最後の計算テスト

つよい子6 NO.108 1・2年体育

つよい子6 NO.107 透明な箱

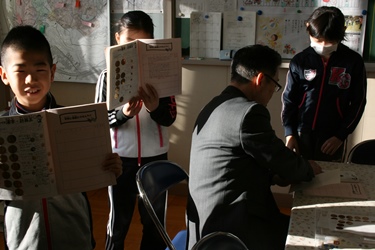

算数で、「はこの形」について学習しています。

今日はストローと粘土で透明な箱(?)作りに挑戦しました。

ただし,ストローや粘土は何個必要か申し込んで借りる約束です。

作っていると,

「あ~,粘土が足りない!」

「あれ,ストローが多い・・・。」

「先生,赤のストローをあと2本ください。」

多かったり少なかったり・・・・。

何度かストローの本数を訂正しながらも,完成していきました。

みんなが使った粘土やストローの数を確認してみると,

「粘土は全部8個だ!」

「ストローは,どの箱もあわせると12本だね。」

「スローは0本か4本か8本か12本になってる!」

すごい法則を発見です!

でも,この法則にぴったりの数の粘土とストローを借りたはずなのに,

なぜかきちんとした箱にならずに悩んでいます。

.JPG)

「ストローの組み合わせが悪いんじゃない?」

みんなで一緒に考えて,無事完成しました。

やっぱりみんなで見つけた法則は,まちがっていなかった!

今日はストローと粘土で透明な箱(?)作りに挑戦しました。

ただし,ストローや粘土は何個必要か申し込んで借りる約束です。

作っていると,

「あ~,粘土が足りない!」

「あれ,ストローが多い・・・。」

「先生,赤のストローをあと2本ください。」

多かったり少なかったり・・・・。

何度かストローの本数を訂正しながらも,完成していきました。

みんなが使った粘土やストローの数を確認してみると,

「粘土は全部8個だ!」

「ストローは,どの箱もあわせると12本だね。」

「スローは0本か4本か8本か12本になってる!」

すごい法則を発見です!

でも,この法則にぴったりの数の粘土とストローを借りたはずなのに,

なぜかきちんとした箱にならずに悩んでいます。

.JPG)

「ストローの組み合わせが悪いんじゃない?」

みんなで一緒に考えて,無事完成しました。

やっぱりみんなで見つけた法則は,まちがっていなかった!

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)