中堅教諭等資質向上後期研修講座Ⅳ

1月8日(木)、当センター第2研修室にて

「中堅教諭資質向上後期研修講座Ⅳ」を開催しました。

本講座は、学校教育現場以外の社会にも視野を広げ、

社会との連携を深める意識を高め、

中堅教諭としての資質と指導力の向上を図ることを

ねらいとして開催しました。

午前は「社会人としてのマナー~魅力ある教師になるために~」と

題して、オフィス円香 代表 大坂 彰子 氏に

御講演いただきました。

中堅教諭が陥りやすいマナーの落とし穴を例にし、

挨拶、電話やメール応対、名刺交換等の演習を通して、

相手を気遣う「気持ち」を笑顔や身だしなみといった「目に見える形」に表す行為を

実践する大切さについて学びました。

また、午後は、主任指導主事による

「情報活用能力の育成について」、そして

「八戸市が進める『コミュニティ・スクール推進事業』について」の講義・演習がありました。

そして最後には、総合教育センター 所長より、

「中堅教諭等資質向上研修(後期)を終える先生方へ」と題して講話がありました。

今回は、中堅教諭等資質向上後期研修の最後の共通講座でした。

1年間の研修を通して、中堅教諭として学校運営に

積極的に参画し、協働で取り組むという

意識を高めることができました。

一般授業研修講座Ⅲ

算数科・数学科授業力アップ研修講座

12月26日(金)、当センター大研修室にて

「算数科・数学科授業力アップ研修講座」を開催しました。

本講座は、算数科・数学科の授業で、子どもの問いを大切にし、子どもと創る問題解決的な学習の在り方について、講師による模擬授業や講演等を通して研修し、指導力の向上を図ることを目的とした講座です。

「対話を引き出す教師の判断力」と題し、

算数授業を子どもと創る研究会

会長・筑波大学付属小学校 教諭 森本 隆史 氏に御講演いただきました。

算数・数学は、他の教科に比べても「わかる」「わからない」が非常にはっきり分かれる教科です。だからこそ、授業を進行する教師には、その場その場での的確な判断力が求められます。

講演の中で特に印象的だったのは、「心理的安全性の高い学級づくり」への視点です。

「わからない」と言える空気感を生み出すために、教師は常に「学級の中に困っている子がいる」

という前提に立ち、慎重に言葉を選ぶ必要があります。

全員を対象とした授業づくりにおいては、「困っている子」を置き去りにせず、その子を丸ごと受け入れて一緒に進んでいく姿勢を見せることが重要です。その姿勢は子どもたちにも伝わり自然と周囲が寄り添う学級集団へと変わっていきます。

「困っている子を1人にしない」という安心感があって初めて、深い対話が生まれます。

こうした土壌があってこそ、子どもたちが自ら問いを立て、対話を通じて学びを深める授業が実現することを、改めて実感する研修となりました。

学級経営基礎講座Ⅱ・学級づくり研修講座

11月28日(金)、当センター大研修室にて

「学級経営基礎講座Ⅱ」を開催しました。

本講座は、初任者研修対象教諭に対して、学級における人間関係づくりの基礎・基本について実践的指導力の向上を図るとともに、学級経営に関わる実践の評価を通して今後の課題を明確にさせることを目的とした講座です。

初任者は、当センター主任指導主事による講義ならびに協議を通し、今後の学級経営の改善やそれぞれの学校、学級で実践できる取組について考えました。

また、午後は一般研修講座「学級づくり研修講座」との共催で、「特別支援教育の視点からの学級経営」について、桃山学院大学 教授 松久眞実 氏より御講演いただきました。様々な特性をもった子どもとの関わり方や学級づくり、授業づくりについて理解を深めることができました。

「学級経営基礎講座Ⅱ」を開催しました。

本講座は、初任者研修対象教諭に対して、学級における人間関係づくりの基礎・基本について実践的指導力の向上を図るとともに、学級経営に関わる実践の評価を通して今後の課題を明確にさせることを目的とした講座です。

初任者は、当センター主任指導主事による講義ならびに協議を通し、今後の学級経営の改善やそれぞれの学校、学級で実践できる取組について考えました。

また、午後は一般研修講座「学級づくり研修講座」との共催で、「特別支援教育の視点からの学級経営」について、桃山学院大学 教授 松久眞実 氏より御講演いただきました。様々な特性をもった子どもとの関わり方や学級づくり、授業づくりについて理解を深めることができました。

社会科授業力アップ研修講座

11月18日(火)、当センター大研修室にて

「社会科授業力アップ研修講座」を開催しました。

本講座では、社会科における問題解決的な学習を重視した授業づくりについて、

・児童生徒に問いの意識をもたせる工夫

・主体的・対話的で深い学びを実現するための方策を中心に、講義や演習を通して研修し、指導力向上を図ることを目的としています。

当日は、東北学院大学 教授 佐藤正寿 氏を迎え、「問題解決的な社会科授業について」と題して御講演いただきました。

前半の講義では、小・中学校学習指導要領解説(社会編)や各種調査結果をもとに、問題解決的な社会科授業のポイントを学びました。

後半の講習では、「課題解決の見通しをもつ授業づくり」をテーマに、導入部分のアイディアをグループで出し合い、全体で共有しました。短時間ではありましたが、授業改善につながる新たなヒントを得る機会となりました。

講義・演習を通して、今求められる社会科授業力やこれからの社会科教育に必要な視点について考える有意義な研修となりました。

特別支援教育研修講座

11月17日(月)、当センター大研修室にて「特別支援教育研修講座」を開催しました。

「自立につながるライフスキルトレーニング」と題し、

早稲田大学 教育・総合科学学術院 梅永 雄二 氏

に御講演いただきました。

今回の研修では、自己決定能力や様々な状況で求められる社会的なコミュ二ケーション能力を高めるための具体的なトレーニング方法について、多くの事例を交えて御講演いただきました。

特に、SST(ソーシャルスキルトレーニング)や、学校での日常生活を通して、自分の気持ちを適切に伝えたり、友達や周囲と協力して活動したりするスキルを意図的に育むための実践的なアイデアが豊富に示されました。

参加者からは、「発達障がいをもつ生徒が自分に合う仕事に就けるよう、小学生のうちから途切れることなく継続的にライフスキルの指導をしていきたいと感じた。」

「ライフスキルやソフトスキルに加え、境界知能についても学ぶことができ、サブスキルを身に付けさせる大切さが分かった。日々の学級活動に役立てたい。」

との声が寄せられ、とても有意義な研修となりました。

「自立につながるライフスキルトレーニング」と題し、

早稲田大学 教育・総合科学学術院 梅永 雄二 氏

に御講演いただきました。

今回の研修では、自己決定能力や様々な状況で求められる社会的なコミュ二ケーション能力を高めるための具体的なトレーニング方法について、多くの事例を交えて御講演いただきました。

特に、SST(ソーシャルスキルトレーニング)や、学校での日常生活を通して、自分の気持ちを適切に伝えたり、友達や周囲と協力して活動したりするスキルを意図的に育むための実践的なアイデアが豊富に示されました。

参加者からは、「発達障がいをもつ生徒が自分に合う仕事に就けるよう、小学生のうちから途切れることなく継続的にライフスキルの指導をしていきたいと感じた。」

「ライフスキルやソフトスキルに加え、境界知能についても学ぶことができ、サブスキルを身に付けさせる大切さが分かった。日々の学級活動に役立てたい。」

との声が寄せられ、とても有意義な研修となりました。

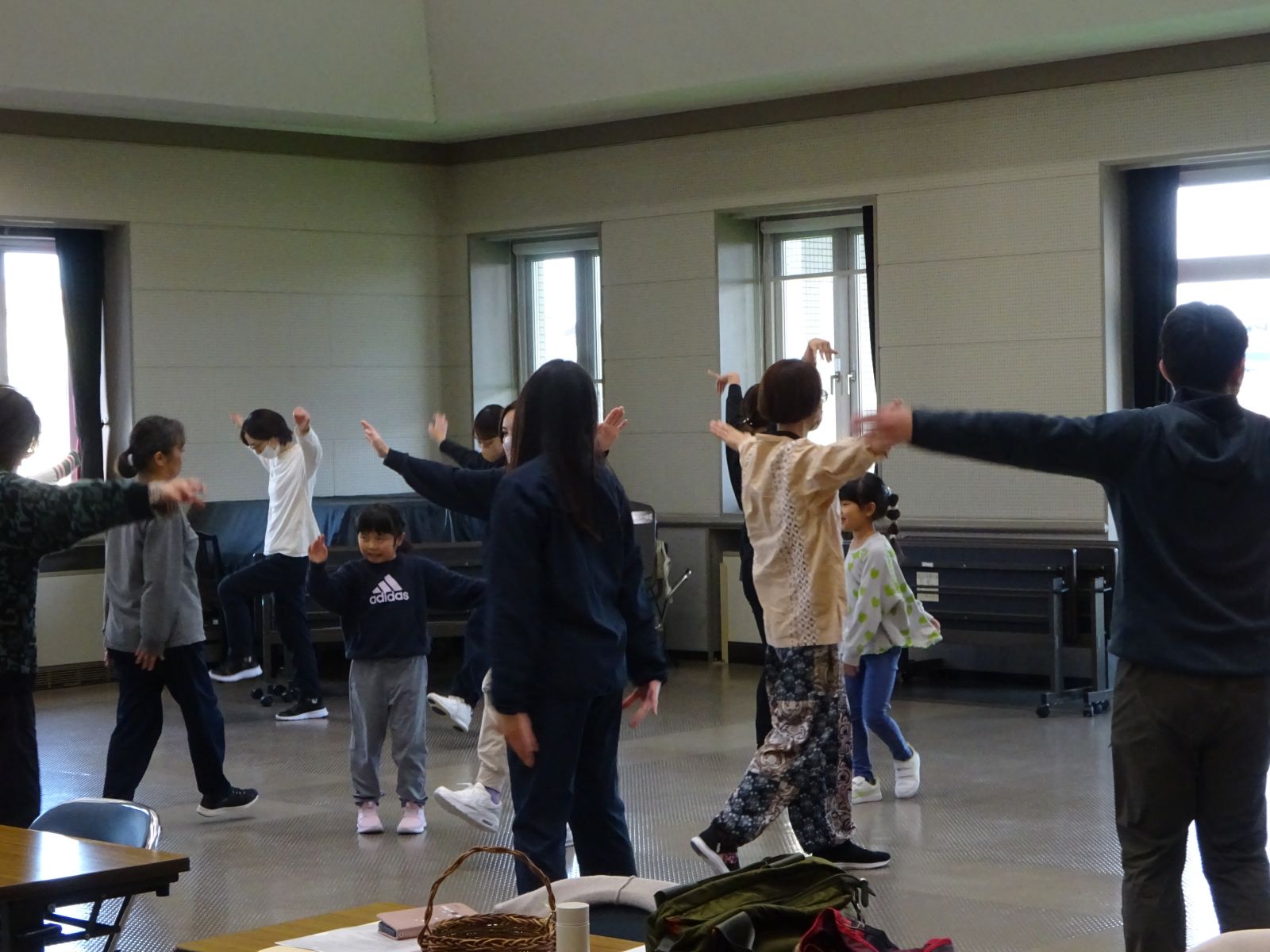

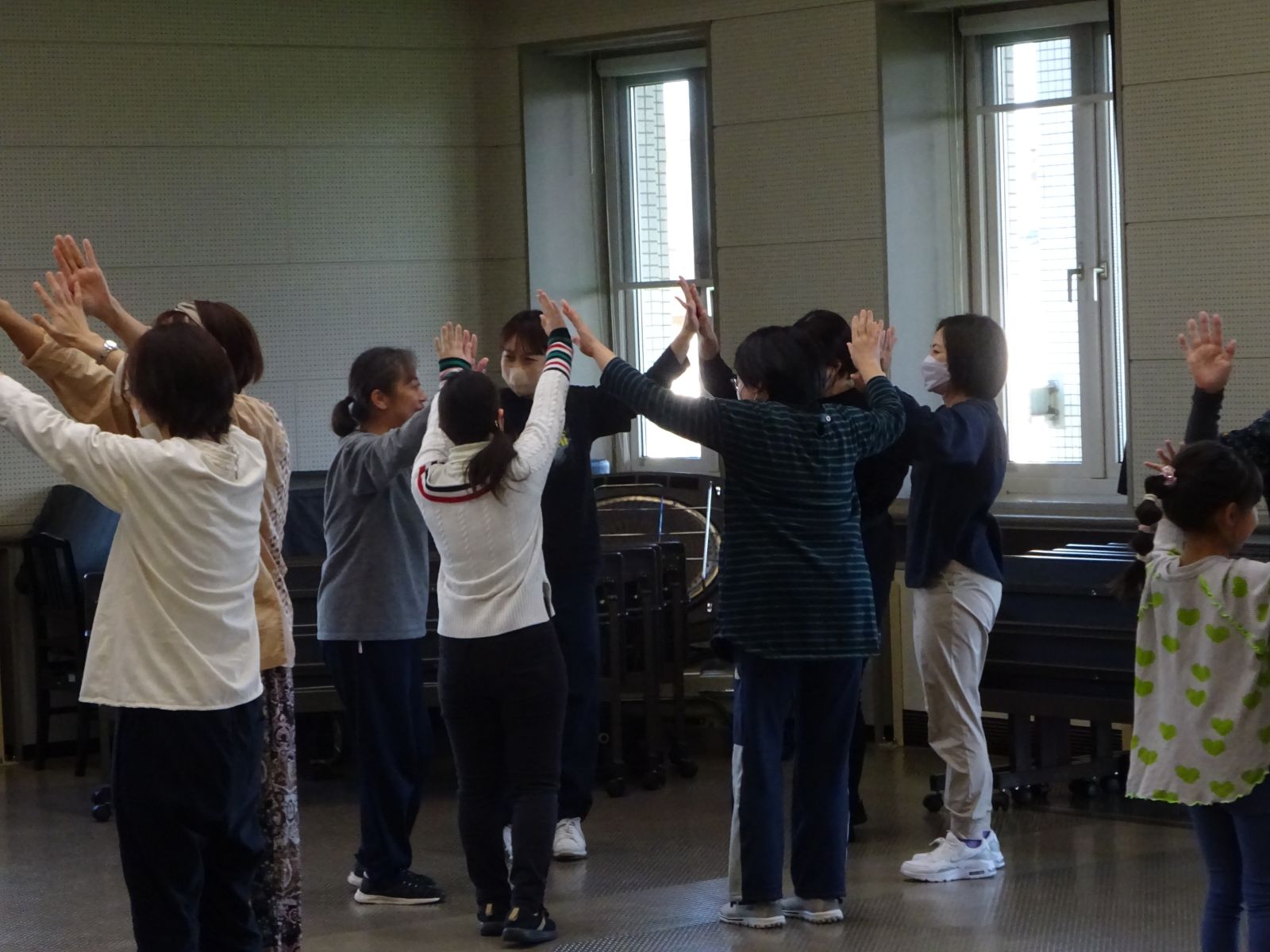

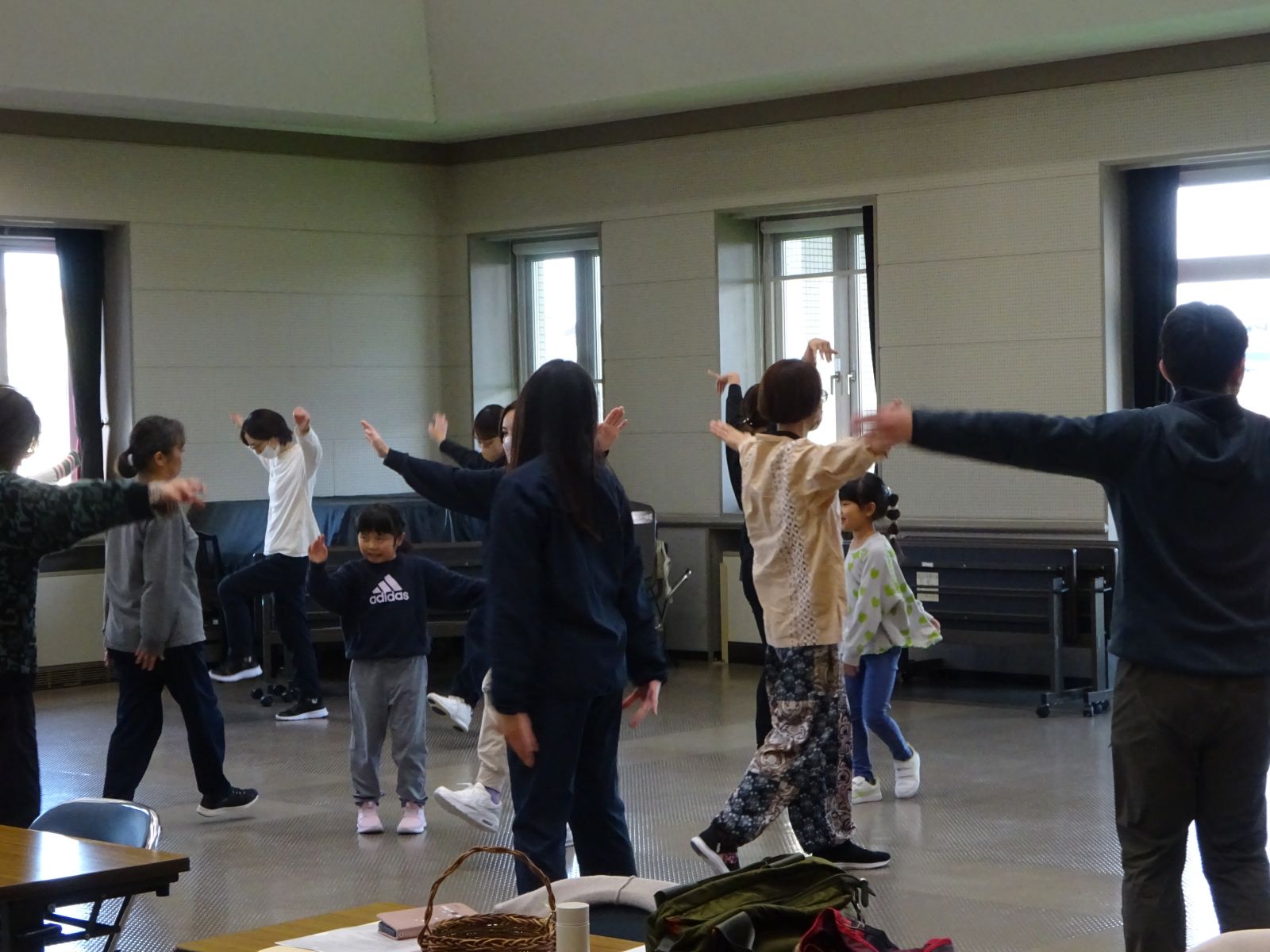

市民教育公開講座(2)

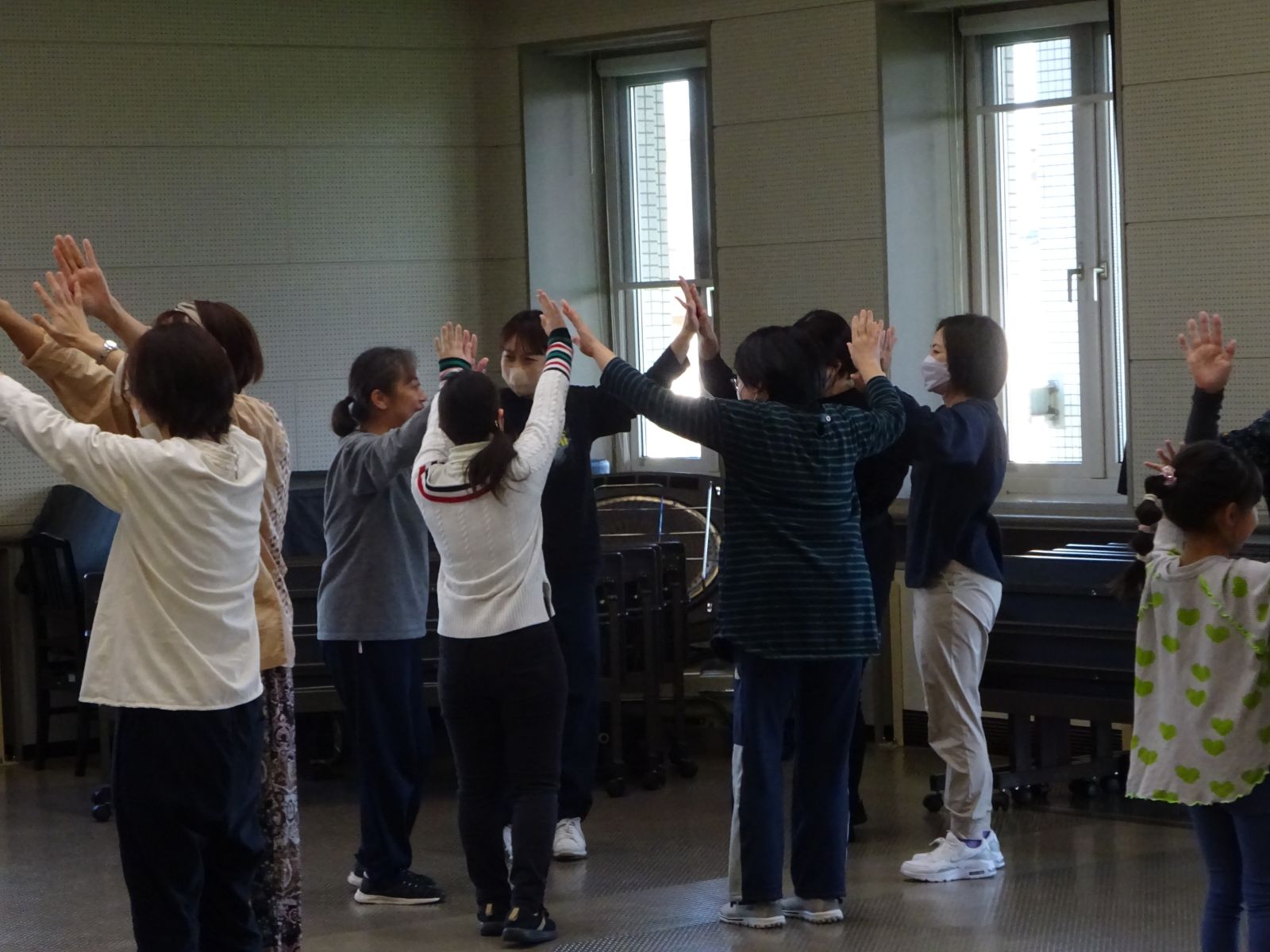

11月15日(土)、当センター大研修室にて

「市民教育公開講座(2)」を開催しました。

「子どもの社会性や感情のコントロール方法を育てる関わり」と題し、一般社団法人 がっこうヨガ推進委員会代表理事 太田 千瑞 氏に御講演いただきました。

不登校、愛着障害、注意制御の問題など、様々な心身の課題に直面している現代の子どもたちへのアプローチ方法の1つとして、「がっこうヨガ」やマインドフルネスの考え方を紹介いただきました。

「がっこうヨガ」は、単なる運動ではなく、呼吸法、ヨガポーズ、ヨガゲーム、リラクセーションなどを通して、子どもたちが「自分で自分を大切にするスキル」を身に付けることを目的としています。

本講座では、椅子に座ったままできる「チェアヨガ」や、動物や自然をモチーフにした分かりやすい呼吸法(ヘビの呼吸、ハチの呼吸など)、ペアワークなど、学校現場や家庭ですぐに実践できる具体的な動きを体験しました。

心と体のつながりに気付き、感情をコントロールするスキルを育む「がっこうヨガ」。子どもたち一人ひとりが安心して自分らしくいられる場づくりに、早速活かしていきたいと感じる、学びの多い講座でした。

参加してくださった市民の皆様、ありがとうございました。

「市民教育公開講座(2)」を開催しました。

「子どもの社会性や感情のコントロール方法を育てる関わり」と題し、一般社団法人 がっこうヨガ推進委員会代表理事 太田 千瑞 氏に御講演いただきました。

不登校、愛着障害、注意制御の問題など、様々な心身の課題に直面している現代の子どもたちへのアプローチ方法の1つとして、「がっこうヨガ」やマインドフルネスの考え方を紹介いただきました。

「がっこうヨガ」は、単なる運動ではなく、呼吸法、ヨガポーズ、ヨガゲーム、リラクセーションなどを通して、子どもたちが「自分で自分を大切にするスキル」を身に付けることを目的としています。

本講座では、椅子に座ったままできる「チェアヨガ」や、動物や自然をモチーフにした分かりやすい呼吸法(ヘビの呼吸、ハチの呼吸など)、ペアワークなど、学校現場や家庭ですぐに実践できる具体的な動きを体験しました。

心と体のつながりに気付き、感情をコントロールするスキルを育む「がっこうヨガ」。子どもたち一人ひとりが安心して自分らしくいられる場づくりに、早速活かしていきたいと感じる、学びの多い講座でした。

参加してくださった市民の皆様、ありがとうございました。

市民英会話教室(3)

11月15日(土)当センター各研修室にて、「市民英会話教室」を開催しました。

全日程9:30~11:30とし、前半のみ、後半のみの参加も選択可能としています。

お陰様で、今回もたくさんの方に御参加いただきました。

上級・中級・初級の3つのコースにおいてALT(外国語指導助手)と受講者数名による少人数グループに分かれて、交流を深めました。上級コースは自由会話やディスカッションやディベート等、中級コースは中学で習得する程度の表現を用いた自由会話等、初級コースは簡単な日常会話や単語の学習、運用練習等を行いました。

.JPG)

参加された方々からは、

「30分程度ずつ、4人の先生方それぞれから受けられるので、楽しく2時間受けることがで

きました。内容も先生方によって様々なのでおもしろかったです。」

「自分のレベルにあわせて選べるため、級を分けて運営されているのが良かったです。色々

な国の出身の先生と話せる機会があり、素晴らしいと思いました。」

「出身地の話をしてくださったり、外国のお金を見せてくれたりと、子どもたちも楽しんで

参加できて良かったです。次回もぜひ参加したいです。」

「先生方がとても話しやすかったので、とても楽しい1日になりました。英語力がとても向

上した気がします。」

「今回のECCもとても楽しかったです。聞き取れない部分があっても優しく教えてくださ

ったので、落ち着いて英会話ができました。また来たいです。」

といった感想が寄せられています。

次回は令和8年5月30日(土)9:30~11:30を予定しております。ただし変更する場合もございます。詳細は「広報はちのへ(令和8年5月号)」でお知らせいたしますので、皆様の御参加をお待ちしております。

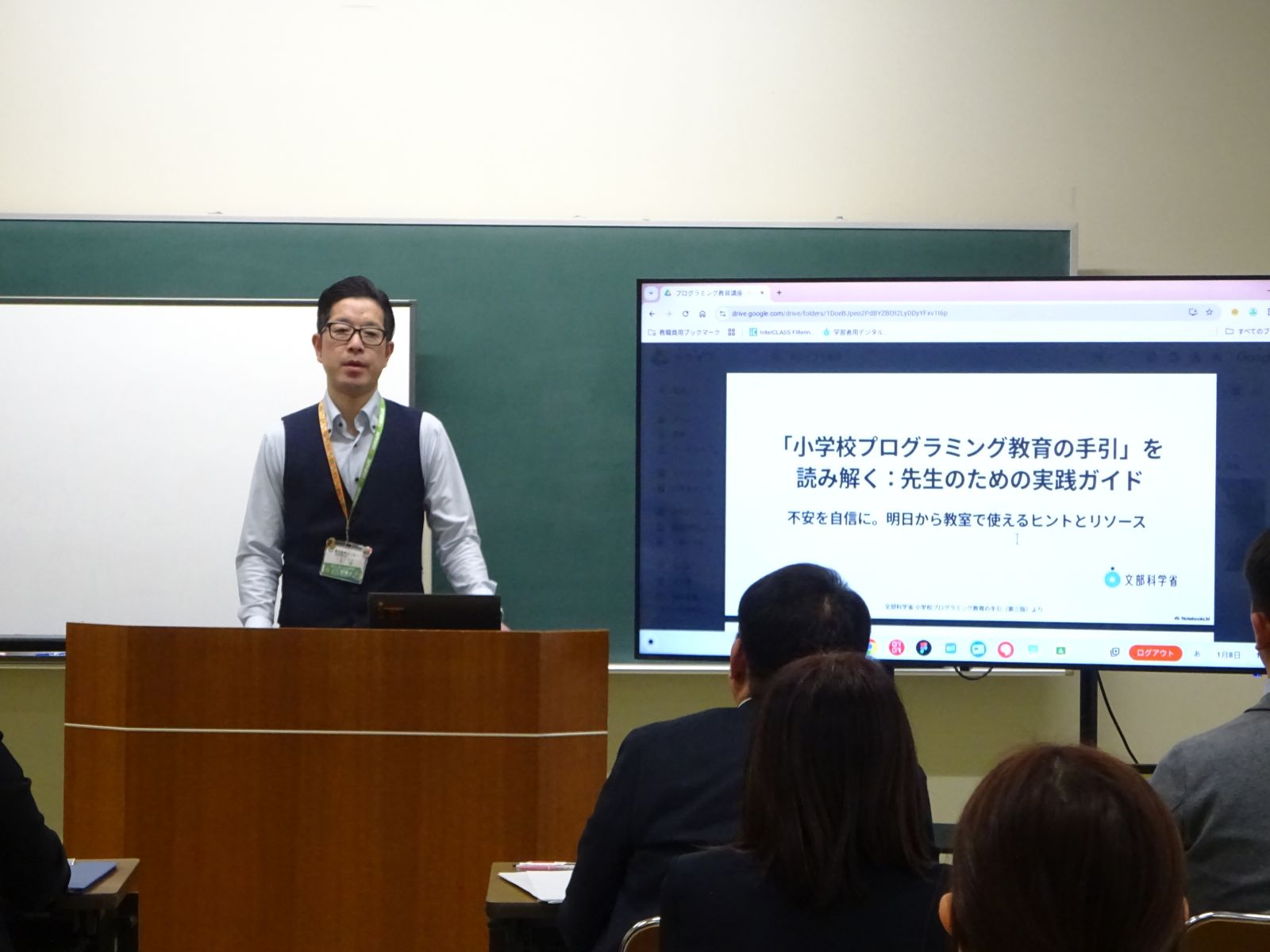

教育DX研修講座(2)働き方改革編

令和7年11月14日、当センターにて「教育DX研修講座(2)働き方改革編」が開催されました。

今回は市内小・中学校合わせて29名の先生方が受講しました。

講師には、文部科学省学校DX戦略アドバイザーであり、

長者小学校校長の石井一二三先生をお迎えいたしました。

石井先生には、チャットを活用した情報共有の具体的な手法、そして生成AIを校務に活用する実践例を中心に、働き方改革につながるデジタル活用法をたくさん紹介していただきました。受講した先生方は、演習やお互いの勤務校の状況紹介を通じて、教育DXへの理解を深めました。

受講者からは、

「AIの利活用をためらっていましたが、紹介していただいたことで使ってみようかなと思うようになりました。」

「工夫とアイディアで働き方改革につながる取組ができないか投げかけ、『当たり前』と思っていたことを見直してみようと思います。」

という感想が寄せられました

働き方改革は喫緊の課題と言われています。本講座を通じて、「12のやめることリスト」への具体的な取組によりデジタル化を図っていくという意識が共有されました。DXという視点をもって教育活動に取り組むことで、児童生徒と向き合う時間を確保することが可能になるという気付きを得られた点で、今回の講座はとても有意義なものになったと感じています。

.JPG)

.JPG)