研修講座

第2回避難訓練

ICT活用研修講座

社会体験研修講座

8月7日(月)~10日(木)、「社会体験研修講座」が

開かれました。

中堅教諭等資質向上研修(旧10年研)対象者の先生方が、

他者への思いやりの心や公共心を深めつつ、学校教育現場

以外の社会にも視野を広げ、社会との連携を深める意識を

高めることで、中堅教員としての資質と指導力の向上を図

ることを目的として、4日間行われました。

.png)

一日目は、学校教育課長の講話から始まり、武輪水産株式

会社の武輪社長より、「八戸前沖さば」のブランド化へ向

けた取組を聴き、午後はみちのく銀行人事部の方々より、

ビジネスマナーの基礎を学びました。

二日目と三日目は、先生方が市内3ヵ所の施設へ訪問し、

主に介護や農作業、物作りなどの社会体験を行いました。

四日目は、前日まで体験したことをプレゼン資料として

まとめ、互いに報告会を行いました。

この4日間、学校現場から離れ、様々な体験をすることで、

社会人としての視野を広めることができました。

心のケア研修講座

8月17日(木)、当センター大研修室において、「心のケア研修講座」が開かれました。

講師に新潟県立大学講師 勝又陽太郎先生をお迎えして、「子どもの自殺予防に関する基礎知識と具体的対応」というテーマで御講演いただきました。

勝又先生は国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 自殺予防総合対策センター 自殺実態分析室で研究員をされていたということもあり、先行研究や理論に基づいた自殺予防に関する基礎知識を事例を示しながら分かりやすく説明していただきました。

また、自傷行為をしている子どもたちへの具体的な対応は、援助者側の心構えや声かけ、目標設定など日頃のかかわりを見直す機会にもなりました。

一般授業研修講座Ⅰ

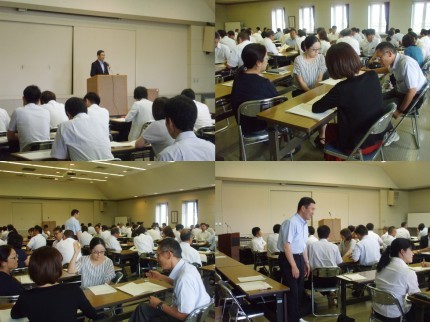

8月18日(金)、当センター第一研修室及び視聴覚室・コンピュータ室において、「一般授業研修講座Ⅰ」が開かれました。

初任者研修対象の先生方が、2学期に行う授業研究のための学習指導案作成の演習を通して、指導計画や指導内容の組み立て方等を理解することで、授業における実践的指導力の向上を図ることを目的として行われました。

それぞれの教科毎に、担当の主任指導主事が配置され、指導案作りで分からないことや、普段の授業で悩んでいることなどについて助言を受けていました。

2学期に授業を行った後、冬休み中の「一般授業研修講座Ⅱ」において、その授業の振り返りを行う予定です。