館地区 安全安心まちづくり推進音楽祭

本校の体育館を会場に、学区の保育園、小学校、中学校、そしてゲストに県警音楽隊を迎えて 安全 安心なまちづくりを呼びかける音楽祭が開かれました。

開演前、校庭に白バイやパトカーが展示され、乗車体験をさせてもらいました。

反射神経を測定する装置に挑戦。

音楽会のオープニングは、県警音楽隊の皆さんの演奏です。チアガールの方々も参加して、華やかなステージになりました。

地区の2つの保育園からも、それぞれ演奏や演技が発表されました。レベルの高い演奏に

明治小の子どもたちはタジタジ・・・。

プロの技発見!!右手でリズム指導、左手でメロディー指導!?恐るべし保育士さん。

保育園に負けていられません。明治小は5年生が代表で合唱を披露。

リトルジャンプチームが音頭をとって、「万引きしま宣言」を全校で唱和しました。

明治中学校吹奏楽部の演奏。

県警音楽隊と明治中吹奏楽部のコラボレーションが実現。

フィナーレは会場全員で、♪青い森のメッセージ を歌いました。

開演前、校庭に白バイやパトカーが展示され、乗車体験をさせてもらいました。

反射神経を測定する装置に挑戦。

音楽会のオープニングは、県警音楽隊の皆さんの演奏です。チアガールの方々も参加して、華やかなステージになりました。

地区の2つの保育園からも、それぞれ演奏や演技が発表されました。レベルの高い演奏に

明治小の子どもたちはタジタジ・・・。

プロの技発見!!右手でリズム指導、左手でメロディー指導!?恐るべし保育士さん。

保育園に負けていられません。明治小は5年生が代表で合唱を披露。

リトルジャンプチームが音頭をとって、「万引きしま宣言」を全校で唱和しました。

明治中学校吹奏楽部の演奏。

県警音楽隊と明治中吹奏楽部のコラボレーションが実現。

フィナーレは会場全員で、♪青い森のメッセージ を歌いました。

5学年 稲刈り体験

春、田植えをした田んぼに、たくさんの稲穂が頭をさげてくれました。天の恵みと、お世話してくださった地域の方に感謝をしつつ、稲刈りを体験させていただきました。

まずはコンバインが稲を刈る様子を見せてもらいます。キャタピラ操作で90度回頭!大きな機械を見事に操る技術に感心させられました。

稲刈り体験開始。もちろん鎌を使った手作業です。

問題。この子は誰でしょう。

とうとうここまで刈り終えました。あと少し。

大事なお米を見逃さないように、落ち穂拾いも大切な作業です。

稲刈り後は、脱穀作業。コンバインまで稲の束を運びます。

収穫したお米を見て大満足。

まずはコンバインが稲を刈る様子を見せてもらいます。キャタピラ操作で90度回頭!大きな機械を見事に操る技術に感心させられました。

稲刈り体験開始。もちろん鎌を使った手作業です。

問題。この子は誰でしょう。

とうとうここまで刈り終えました。あと少し。

大事なお米を見逃さないように、落ち穂拾いも大切な作業です。

稲刈り後は、脱穀作業。コンバインまで稲の束を運びます。

収穫したお米を見て大満足。

校内マラソン大会

秋晴れの中、マラソン大会が開かれました。校内マラソン大会と銘打ってはいますが、学校を出て、櫛引八幡宮の境内外周を走ります。1周約1Kmのコースを1・2年は1周、3・4年は2周、5・6年は3周します。この日のために、4月から朝マラソンに取り組んできました。

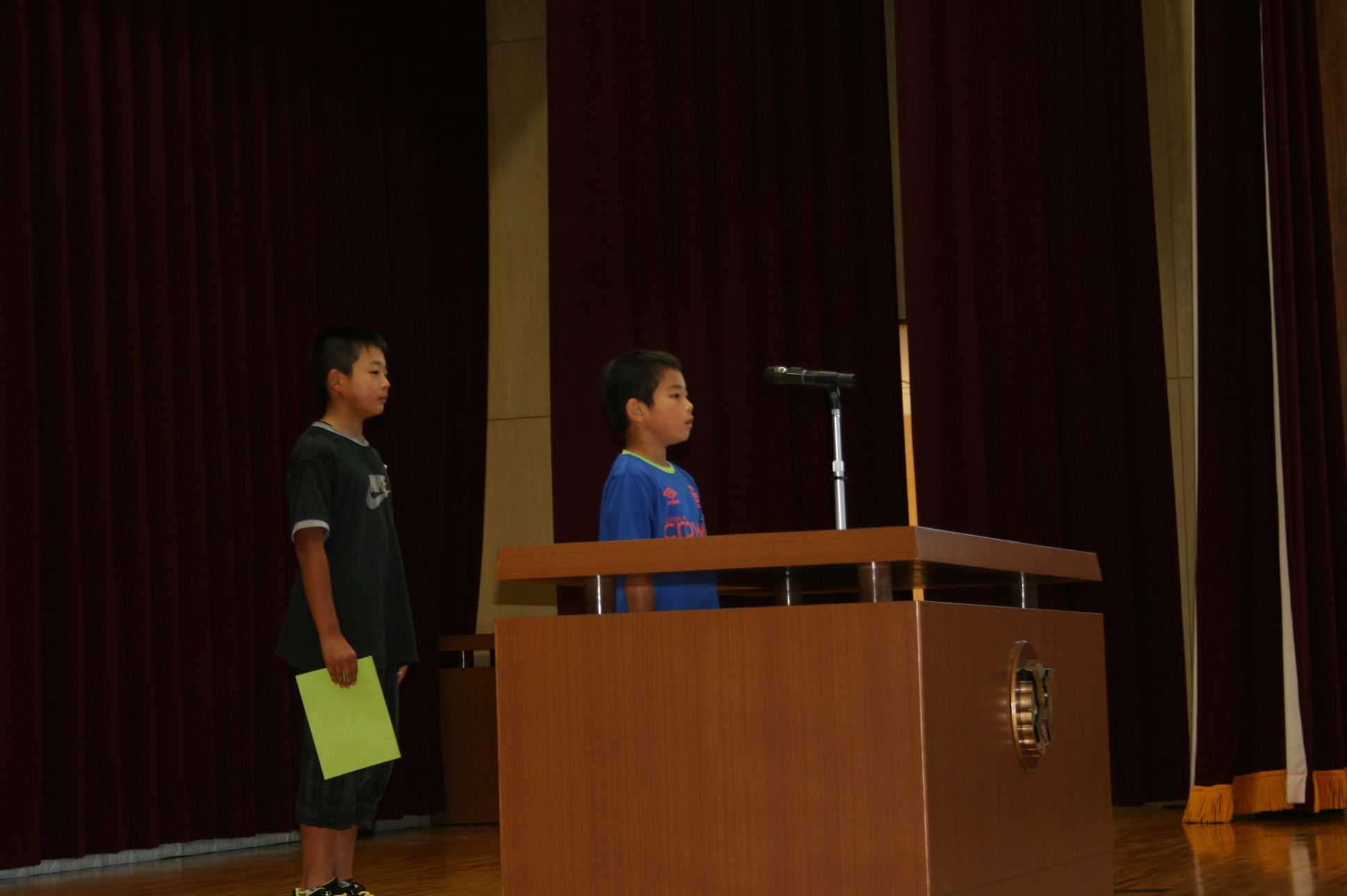

選手宣誓は昨年度優勝者の2人。

低学年の部スタート!2年生が先陣をきります。

2年生の1分後、1年生がスタート。元気よく走り出しました。

疲れた~!残っている力を出し切ってゴ~ル!

中学年の部開始。マイナスイオン全開の杜の中を駆け抜けます。

高学年の部。高速レースの3周目はかなりキツイ。がんばれ!

ゴール後は座り込む子どもも・・・。

3~6年の男女優勝者から一言。(1・2年生は先に帰校しました)

マラソンコースの安全確保のためにお世話してくださった駐在さん、指導隊の方々、交通安全母の会のみなさん、ありがとうございました。

各学年男女6位以内の児童は、全校集会で表彰されました。

選手宣誓は昨年度優勝者の2人。

低学年の部スタート!2年生が先陣をきります。

2年生の1分後、1年生がスタート。元気よく走り出しました。

疲れた~!残っている力を出し切ってゴ~ル!

中学年の部開始。マイナスイオン全開の杜の中を駆け抜けます。

高学年の部。高速レースの3周目はかなりキツイ。がんばれ!

ゴール後は座り込む子どもも・・・。

3~6年の男女優勝者から一言。(1・2年生は先に帰校しました)

マラソンコースの安全確保のためにお世話してくださった駐在さん、指導隊の方々、交通安全母の会のみなさん、ありがとうございました。

各学年男女6位以内の児童は、全校集会で表彰されました。

後期始業式

今日から、後期の学習に入ります。朝、体育館で始業式が行われました。

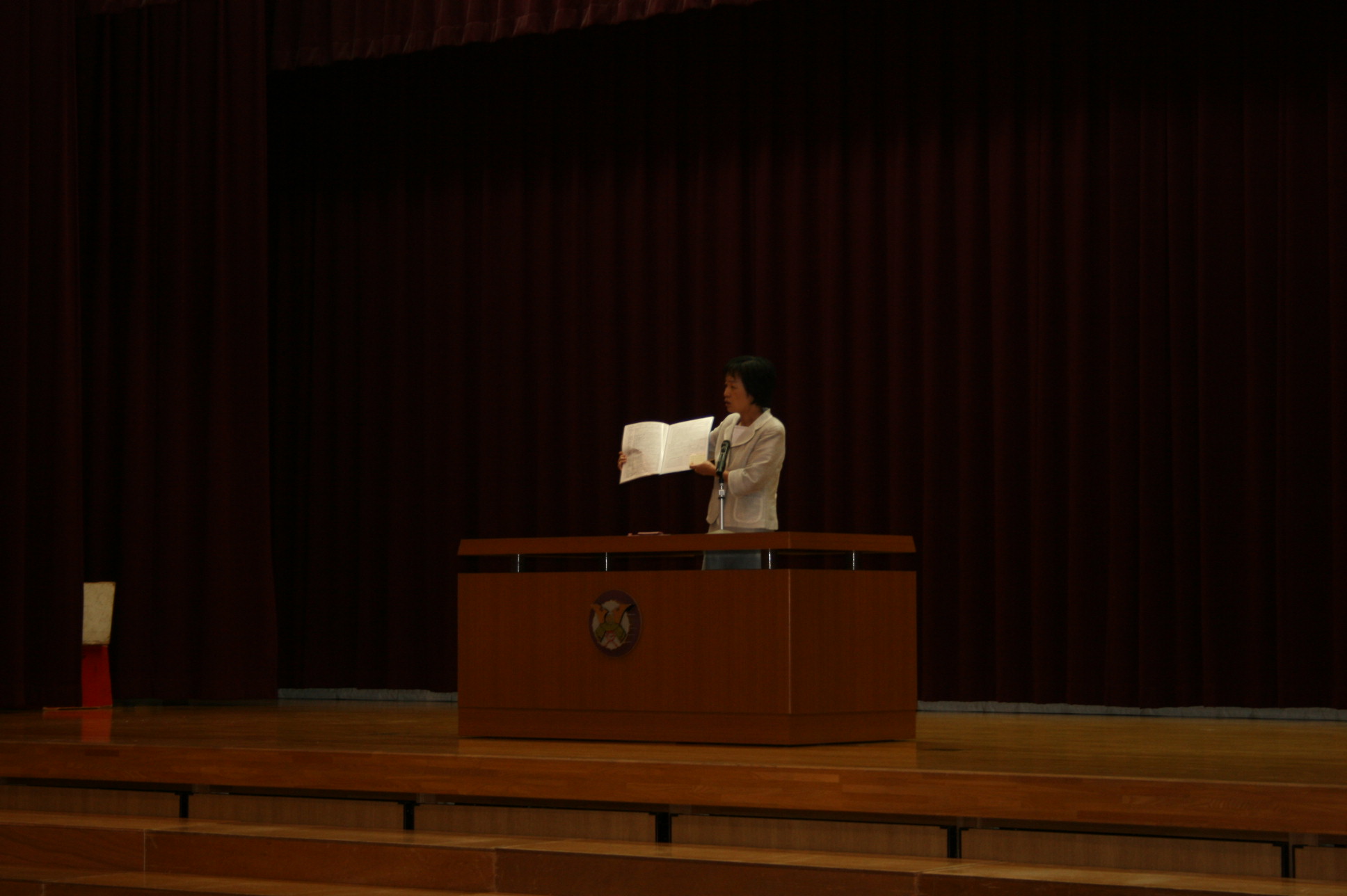

3年生の児童代表から、後期のめあての発表です。体力向上のため、マラソンをがんばります。

5年生の児童代表からは、読書量を増やすというめあてが発表されました。

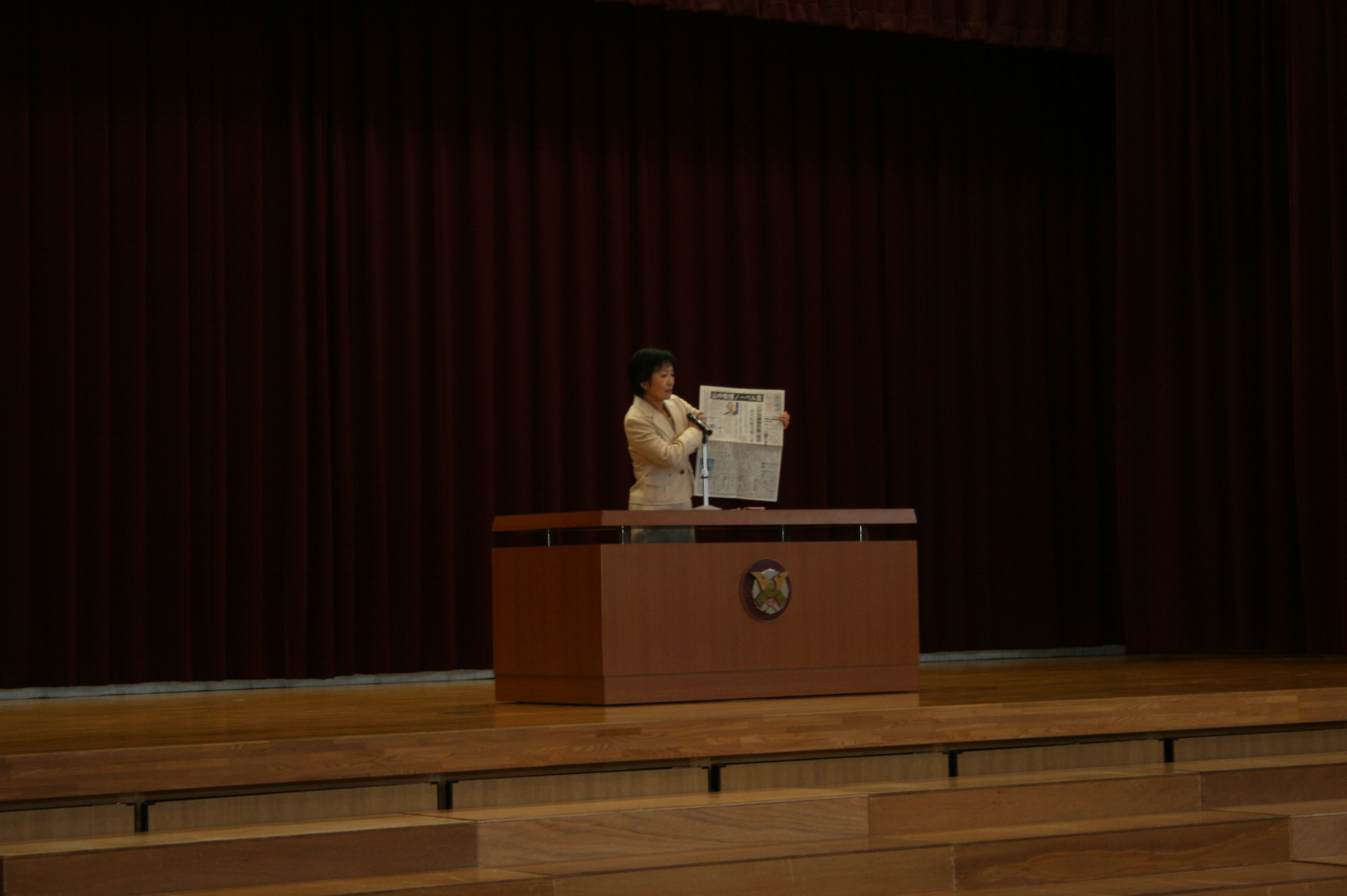

校長先生からは、テニスの錦織選手の活躍と、ノーベル生理学医学賞を受賞した山中教授のお話がありました。

いくつもの挫折を乗り越えてこの栄誉に輝いた山中教授の前向きな考え方が、少しでも子どもたちに伝わればと思います。

始業式後、6年生がステージを学習発表会の練習ができるように組み替えていきます。

10分も立たずに音楽バージョンのステージ完成。この他、演劇用バージョンもあって、その日の練習割り当てに合わせて、5・6年生が準備しています。行事を陰で支える高学年に感謝。

3年生の児童代表から、後期のめあての発表です。体力向上のため、マラソンをがんばります。

5年生の児童代表からは、読書量を増やすというめあてが発表されました。

校長先生からは、テニスの錦織選手の活躍と、ノーベル生理学医学賞を受賞した山中教授のお話がありました。

いくつもの挫折を乗り越えてこの栄誉に輝いた山中教授の前向きな考え方が、少しでも子どもたちに伝わればと思います。

始業式後、6年生がステージを学習発表会の練習ができるように組み替えていきます。

10分も立たずに音楽バージョンのステージ完成。この他、演劇用バージョンもあって、その日の練習割り当てに合わせて、5・6年生が準備しています。行事を陰で支える高学年に感謝。

中学校で部活動体験

ジョイントスクール(明治小、明治中の連携)の一環として、6年生が中学校にお邪魔して、部活動体験を行いました。

まず、中学校の先生から説明を聞きます。みんな行儀よく聞いています。

実際に活動を体験する前に準備運動。走れ~!!

吹奏楽部では、明治小にはないドラムセットに興味津々。なぜ、左右それぞれの手足が別の動きをできるの???

「重っ」 陸上部では、砲丸の重さを体感。これを持ちあげるだけでなく投げるとは・・・!!ちなみにここ数年、人気№1はこの部です。

逆に野球部は深刻な人数不足なので、部員募集にも熱が入ります。

テニス部では、ラケットの握り方を親切に教えてもらいました。小学生からテニスをやっている子は市内でもそれほどいないので、みな同じスタートラインから始められるのが魅力の部活です。

一方、バスケ部は小学校から継続できる部活です。おなじみの先輩と再びチームを組めるかな?

最後は各部活のキャプテンから。部活動は、中学校生活の中でも大きな要素の一つです。今日の体験が、選択の助けになればいいですね。

まず、中学校の先生から説明を聞きます。みんな行儀よく聞いています。

実際に活動を体験する前に準備運動。走れ~!!

吹奏楽部では、明治小にはないドラムセットに興味津々。なぜ、左右それぞれの手足が別の動きをできるの???

「重っ」 陸上部では、砲丸の重さを体感。これを持ちあげるだけでなく投げるとは・・・!!ちなみにここ数年、人気№1はこの部です。

逆に野球部は深刻な人数不足なので、部員募集にも熱が入ります。

テニス部では、ラケットの握り方を親切に教えてもらいました。小学生からテニスをやっている子は市内でもそれほどいないので、みな同じスタートラインから始められるのが魅力の部活です。

一方、バスケ部は小学校から継続できる部活です。おなじみの先輩と再びチームを組めるかな?

最後は各部活のキャプテンから。部活動は、中学校生活の中でも大きな要素の一つです。今日の体験が、選択の助けになればいいですね。

校内相撲大会①~まわしの締め方講習会~

前期終業式

明治小学校は、前・後期制をとっています。今日は、前期の終業式。児童を代表して、2年生と4年生から一人ずつ、前期にがんばったことを発表しました。

筆算が上手にできるようになりました。

係活動をがんばりました。

校長先生は、今日配付される通信票の中でも一番先に見る部分のお話をしました。「お休みなく健康第一で過ごすということが大切なんですよ。」

後期は連休をはさんで火曜日から始まります。後期も欠席0を目指してがんばりましょう。

筆算が上手にできるようになりました。

係活動をがんばりました。

校長先生は、今日配付される通信票の中でも一番先に見る部分のお話をしました。「お休みなく健康第一で過ごすということが大切なんですよ。」

後期は連休をはさんで火曜日から始まります。後期も欠席0を目指してがんばりましょう。

2012/10/04 15:20 |

この記事のURL |

校内相撲大会②~熱闘編~

相撲大会本番です。朝から小雨が降ったりやんだり、この後の天気もはっきりしないということで、体育館で実施することになりましたが、たくさんの応援のお客さんが集まりました。

明治小の相撲大会は、3年生以上の学年別紅白対抗戦と、町内別トーナメントが行われます。

選手代表の言葉。国技の相撲を通して、伝統と礼儀を大切にする心を学んでいきます。

3年生の土俵入り。

3年生は初めての相撲大会ですが、堂々の相撲を展開しました。

4年生の土俵入り。昨年に比べて重厚さが増してきました。

マットの土俵は狭いので、立ち会いで押し込まれないようにしないと、あっという間に勝負がついてしまいます。

5年生の土俵入り。気合い十分です。

投げの打ち合い!

きわどい勝負には、「物言い」がつくことも。

女子児童は応援です。お手製の応援旗やポンポンで声援を送ります。

貫禄の6年生土俵入り。

技と技のぶつかり合い。

競技の進行は、放送委員会の女子が担当します。

最後の最後まで熱戦が繰り広げられ、お客さんからはたくさんの声援と拍手が送られました。

明治小の相撲大会は、3年生以上の学年別紅白対抗戦と、町内別トーナメントが行われます。

選手代表の言葉。国技の相撲を通して、伝統と礼儀を大切にする心を学んでいきます。

3年生の土俵入り。

3年生は初めての相撲大会ですが、堂々の相撲を展開しました。

4年生の土俵入り。昨年に比べて重厚さが増してきました。

マットの土俵は狭いので、立ち会いで押し込まれないようにしないと、あっという間に勝負がついてしまいます。

5年生の土俵入り。気合い十分です。

投げの打ち合い!

きわどい勝負には、「物言い」がつくことも。

女子児童は応援です。お手製の応援旗やポンポンで声援を送ります。

貫禄の6年生土俵入り。

技と技のぶつかり合い。

競技の進行は、放送委員会の女子が担当します。

最後の最後まで熱戦が繰り広げられ、お客さんからはたくさんの声援と拍手が送られました。

2年 秋の新作帽子発表会

全校集会を利用して、各学年の発表が行われます。今週は、2年生の発表でした。2年生は、図工の時間に作ったオリジナルデザインの帽子の紹介です。見事なアイデア作品をご覧ください。

まず最初はキラキラ帽子。ただキラキラしているだけではなく、息を吹き込むと細長い風船が出現!

次の作品はハッピー帽子。全面にハートや四つ葉のクローバー、ニコちゃんマークをあしらって 幸せを演出しました。

生き物帽子。昆虫や海の中、様々な生き物をデザインしました。

ボールやユニホームが飾り付けられたスポーツを応援する帽子。これからの季節にぴったりです。

おしゃれ帽子は、風が吹くとリボンがひらひら・・・と。その優雅さを実演してみせましょう。パタパタパタパタ!!

クリスマスツリー帽子。帽子をツリーに見立てて、全体を飾り付けました。

こどもの日帽子は、仲良く遊ぶ兄妹や、鯉のぼりをデザインしたほほえましい作品です。

この帽子のコンセプトは「太陽」と「火山」。科学的なテーマを前面に出してきた高尚な帽子です。

背が高くなる帽子!中学生になったら、このくらいの身長になりたいそうです。(推定180㎝)

びっくり帽子は、風船が出てきます。何となくかぶっている本人が怖がっているような・・・。

最後はハッピーバースデー帽子。誕生日には、帽子に飾り付けたケーキに1本ずつろうそくを増やしていくそうです。

まず最初はキラキラ帽子。ただキラキラしているだけではなく、息を吹き込むと細長い風船が出現!

次の作品はハッピー帽子。全面にハートや四つ葉のクローバー、ニコちゃんマークをあしらって 幸せを演出しました。

生き物帽子。昆虫や海の中、様々な生き物をデザインしました。

ボールやユニホームが飾り付けられたスポーツを応援する帽子。これからの季節にぴったりです。

おしゃれ帽子は、風が吹くとリボンがひらひら・・・と。その優雅さを実演してみせましょう。パタパタパタパタ!!

クリスマスツリー帽子。帽子をツリーに見立てて、全体を飾り付けました。

こどもの日帽子は、仲良く遊ぶ兄妹や、鯉のぼりをデザインしたほほえましい作品です。

この帽子のコンセプトは「太陽」と「火山」。科学的なテーマを前面に出してきた高尚な帽子です。

背が高くなる帽子!中学生になったら、このくらいの身長になりたいそうです。(推定180㎝)

びっくり帽子は、風船が出てきます。何となくかぶっている本人が怖がっているような・・・。

最後はハッピーバースデー帽子。誕生日には、帽子に飾り付けたケーキに1本ずつろうそくを増やしていくそうです。

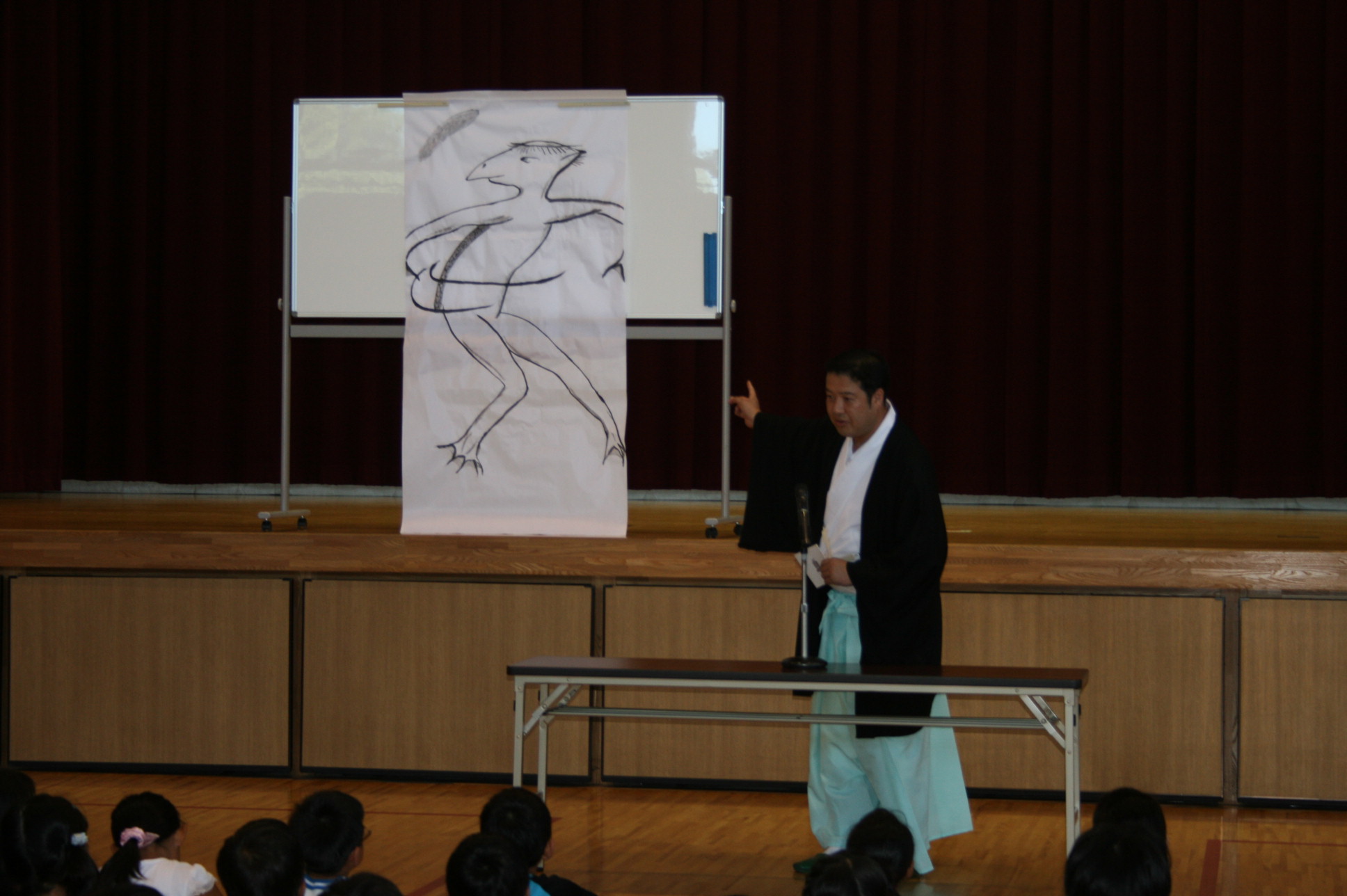

櫛引八幡宮にまつわる河童の話

今日の全校集会は、櫛引八幡宮の宮司さんにお出でいただいて、地域に伝わるお話をしていただきました。

今から400年前、八幡宮を建て替えるとき、宮大工が切る長さを間違えた柱を川へ捨ててしまいます。それを恨んだ柱が河童となって住民や馬を川にひきずりこむ事件が起き始めました。

困った住民が、八幡宮の神様にお願いしたところ、神様は使いの鷹に河童をとらえさせました。八幡宮には、鷹が河童を踏みつけて懲らしめている場面の彫刻が残っています。

宮司さんの河童を信じますか?の質問には、多くの子が信じない方に手を挙げました。でも、目に見えるものだけがすべてではないんですよ―自然や、人知の及ばないものに対して畏敬の念を持つことの大切さを、宮司さんは伝えたかったのだと思います。

今から400年前、八幡宮を建て替えるとき、宮大工が切る長さを間違えた柱を川へ捨ててしまいます。それを恨んだ柱が河童となって住民や馬を川にひきずりこむ事件が起き始めました。

困った住民が、八幡宮の神様にお願いしたところ、神様は使いの鷹に河童をとらえさせました。八幡宮には、鷹が河童を踏みつけて懲らしめている場面の彫刻が残っています。

宮司さんの河童を信じますか?の質問には、多くの子が信じない方に手を挙げました。でも、目に見えるものだけがすべてではないんですよ―自然や、人知の及ばないものに対して畏敬の念を持つことの大切さを、宮司さんは伝えたかったのだと思います。