宿泊学習⑨ 磯遊び

自然の家での最後のプログラムは磯遊びです。ヒトデやカニ、ヤドカリ等、岩陰にかくれている海の生物を探して大はしゃぎです。

2017/06/21 11:10 |

この記事のURL |

3年 総合的な学習

3年生が、総合の学習のために、学級児童のおじいさん、おばあさんが経営されているりんご園に出かけました。

いきなり、りんご園の入口に歓迎の横断幕が!前の晩、子どもとおばあさんで一生懸命作ってくださったそうです。<(_ _)>

いきなり、りんご園の入口に歓迎の横断幕が!前の晩、子どもとおばあさんで一生懸命作ってくださったそうです。<(_ _)>

しかも「たくさん歩いてつかれたでしょう」と、おやつまで準備してくださいました。まさに至れり尽くせり。<(_ _)><(_ _)>

しかも「たくさん歩いてつかれたでしょう」と、おやつまで準備してくださいました。まさに至れり尽くせり。<(_ _)><(_ _)>

もちろん、本題のお勉強も。りんごの作り方をわかりやすく教えてくださいました。大きなりんごにするために、こういう余計な実は取ってしまいます。チョキン!葉っぱも、お日様をさえぎってしまうと、りんごが赤くならないので切ってしまいます。チョキン、チョキン!! でも、葉を全部取っちゃうと甘くならないから、邪魔にならない葉は残しておくんだよ。

もちろん、本題のお勉強も。りんごの作り方をわかりやすく教えてくださいました。大きなりんごにするために、こういう余計な実は取ってしまいます。チョキン!葉っぱも、お日様をさえぎってしまうと、りんごが赤くならないので切ってしまいます。チョキン、チョキン!! でも、葉を全部取っちゃうと甘くならないから、邪魔にならない葉は残しておくんだよ。

りんごの袋かけも見せてくださいました。1000個に袋をかけるのに10日以上かかるそうです。袋をかけ忘れたりんごがあったら、「ごめんね、お前も袋をかけてほしかったんだよね」と、まるで我が子に話しかけるようにして、袋をかけるとか。大切にりんごを育てている気持ちが伝わってきました。

りんごの袋かけも見せてくださいました。1000個に袋をかけるのに10日以上かかるそうです。袋をかけ忘れたりんごがあったら、「ごめんね、お前も袋をかけてほしかったんだよね」と、まるで我が子に話しかけるようにして、袋をかけるとか。大切にりんごを育てている気持ちが伝わってきました。

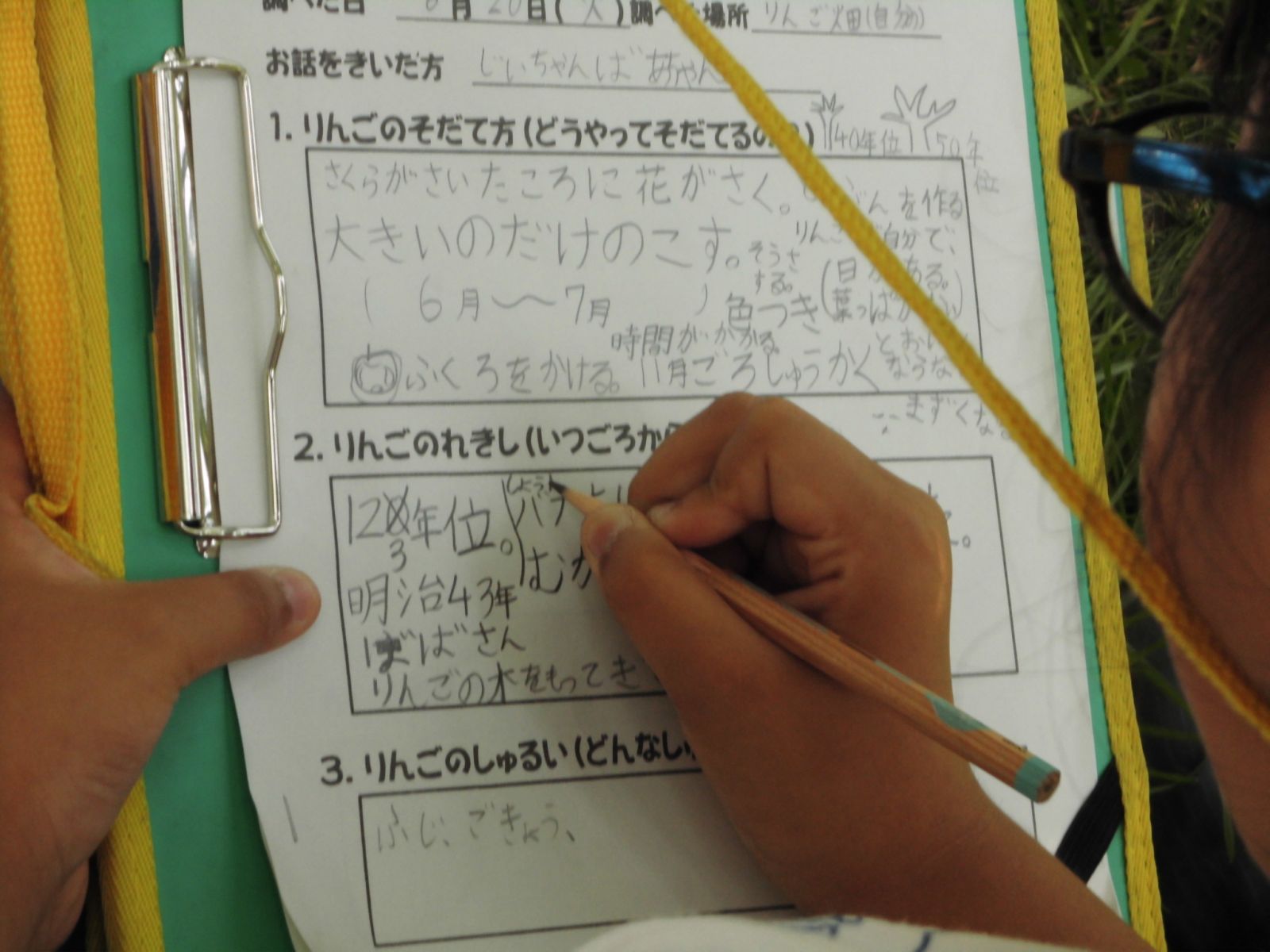

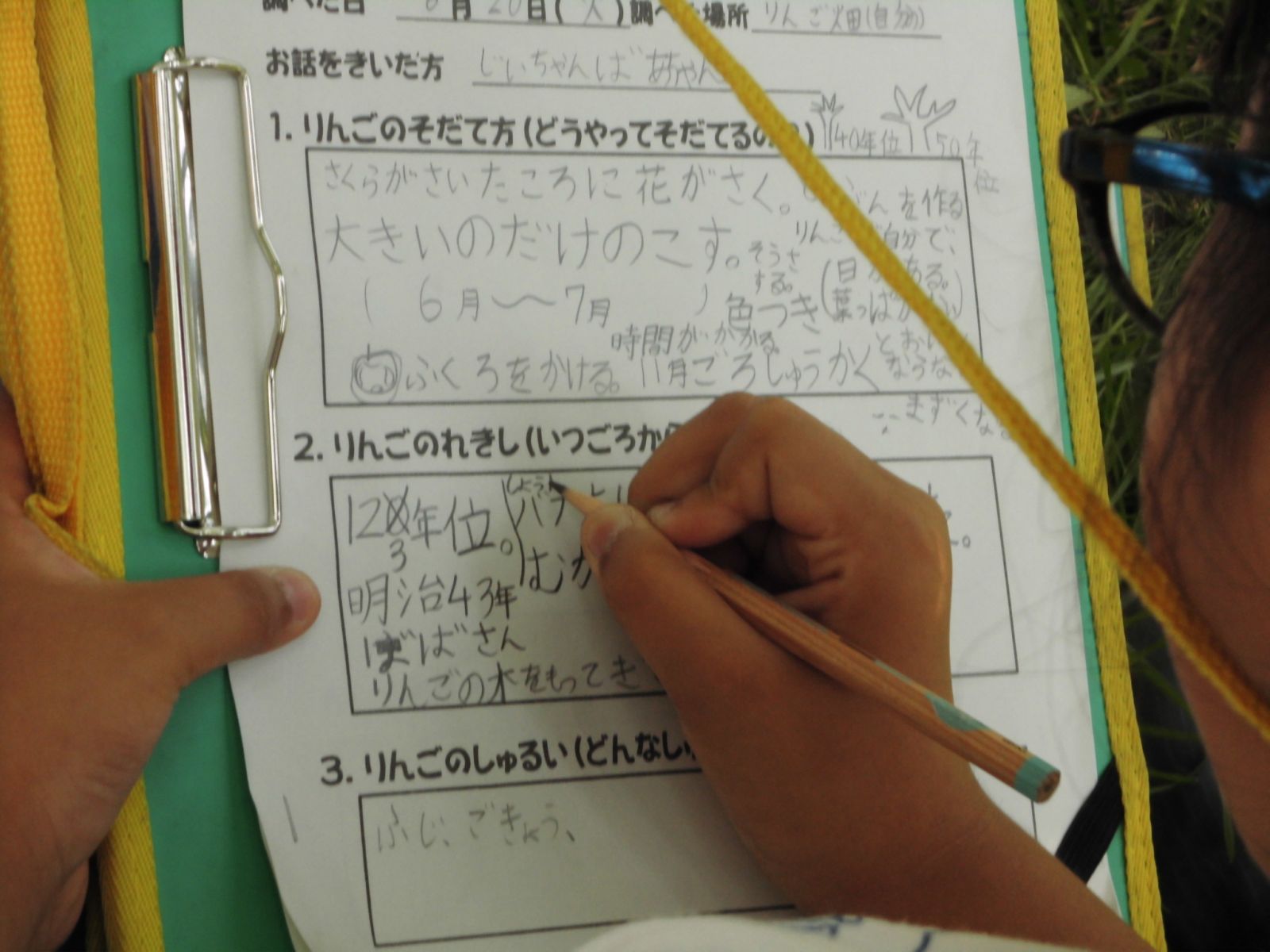

お話してもらったことを、ワークシートに書く子どもたち。枠が足りなくなるくらい、たくさん書いていました。

お話してもらったことを、ワークシートに書く子どもたち。枠が足りなくなるくらい、たくさん書いていました。

本当にお世話になりました。秋になったら、またお勉強させてください。

本当にお世話になりました。秋になったら、またお勉強させてください。

いきなり、りんご園の入口に歓迎の横断幕が!前の晩、子どもとおばあさんで一生懸命作ってくださったそうです。<(_ _)>

いきなり、りんご園の入口に歓迎の横断幕が!前の晩、子どもとおばあさんで一生懸命作ってくださったそうです。<(_ _)> しかも「たくさん歩いてつかれたでしょう」と、おやつまで準備してくださいました。まさに至れり尽くせり。<(_ _)><(_ _)>

しかも「たくさん歩いてつかれたでしょう」と、おやつまで準備してくださいました。まさに至れり尽くせり。<(_ _)><(_ _)>

もちろん、本題のお勉強も。りんごの作り方をわかりやすく教えてくださいました。大きなりんごにするために、こういう余計な実は取ってしまいます。チョキン!葉っぱも、お日様をさえぎってしまうと、りんごが赤くならないので切ってしまいます。チョキン、チョキン!! でも、葉を全部取っちゃうと甘くならないから、邪魔にならない葉は残しておくんだよ。

もちろん、本題のお勉強も。りんごの作り方をわかりやすく教えてくださいました。大きなりんごにするために、こういう余計な実は取ってしまいます。チョキン!葉っぱも、お日様をさえぎってしまうと、りんごが赤くならないので切ってしまいます。チョキン、チョキン!! でも、葉を全部取っちゃうと甘くならないから、邪魔にならない葉は残しておくんだよ。 りんごの袋かけも見せてくださいました。1000個に袋をかけるのに10日以上かかるそうです。袋をかけ忘れたりんごがあったら、「ごめんね、お前も袋をかけてほしかったんだよね」と、まるで我が子に話しかけるようにして、袋をかけるとか。大切にりんごを育てている気持ちが伝わってきました。

りんごの袋かけも見せてくださいました。1000個に袋をかけるのに10日以上かかるそうです。袋をかけ忘れたりんごがあったら、「ごめんね、お前も袋をかけてほしかったんだよね」と、まるで我が子に話しかけるようにして、袋をかけるとか。大切にりんごを育てている気持ちが伝わってきました。 お話してもらったことを、ワークシートに書く子どもたち。枠が足りなくなるくらい、たくさん書いていました。

お話してもらったことを、ワークシートに書く子どもたち。枠が足りなくなるくらい、たくさん書いていました。 本当にお世話になりました。秋になったら、またお勉強させてください。

本当にお世話になりました。秋になったら、またお勉強させてください。

2017/06/21 09:00 |

この記事のURL |

絵を描く会(6年)

6年生が、櫛引八幡宮に写生に出かけました。

「拝殿を描く派」の子どもが圧倒的に多く、「門を描く派」は少数です。個人的に、門の方が描き易いような気がしますが、人それぞれなので黙っておこう・・・。

「拝殿を描く派」の子どもが圧倒的に多く、「門を描く派」は少数です。個人的に、門の方が描き易いような気がしますが、人それぞれなので黙っておこう・・・。

2017/06/21 08:50 |

この記事のURL |

宿泊学習⑧ 朝ご飯

最終日になりました。みんな元気に朝ご飯。

最終日になりました。みんな元気に朝ご飯。

2017/06/21 08:50 |

この記事のURL |

宿泊学習⑦ たねさしチャレンジ

日中のいかだ作り、いかだ遊びでちょっとお疲れの5年生ですが、2日目の夜のプログラムは、いろいろなミニゲームに挑戦する「たねさしチャレンジ」です。

.JPG) 大人気、自作の割り箸鉄砲で射的。

大人気、自作の割り箸鉄砲で射的。

丸太切りの最短タイムは20秒!

丸太切りの最短タイムは20秒!

.JPG) どんぐりを箸で隣の皿に移します。日頃の躾が試されます。

どんぐりを箸で隣の皿に移します。日頃の躾が試されます。

ミニゲームの定番「輪投げ」も。

ミニゲームの定番「輪投げ」も。

.JPG) ペットボトルに割り箸を落として入れる割り箸ダーツ。地味に難しい・・・。

ペットボトルに割り箸を落として入れる割り箸ダーツ。地味に難しい・・・。

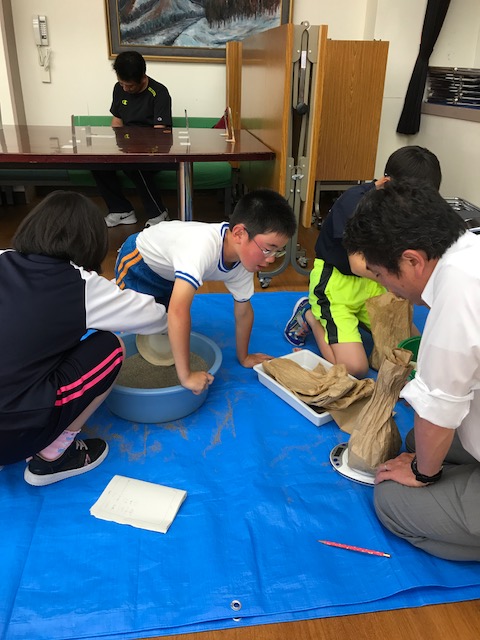

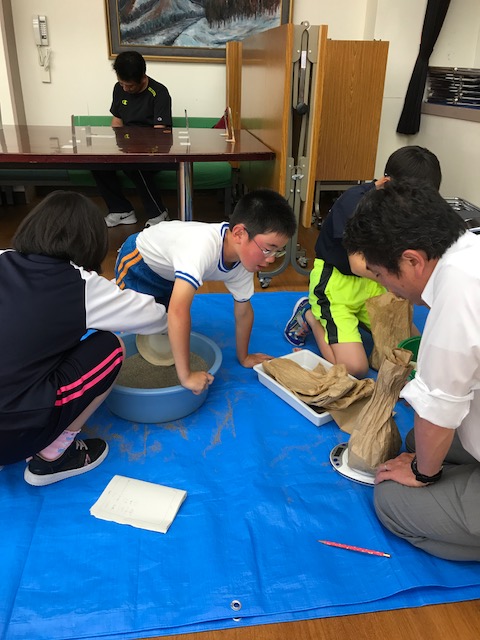

手の感覚だけで、砂1Kgの袋を作ります。

手の感覚だけで、砂1Kgの袋を作ります。

.JPG) 大人気、自作の割り箸鉄砲で射的。

大人気、自作の割り箸鉄砲で射的。 丸太切りの最短タイムは20秒!

丸太切りの最短タイムは20秒!.JPG) どんぐりを箸で隣の皿に移します。日頃の躾が試されます。

どんぐりを箸で隣の皿に移します。日頃の躾が試されます。 ミニゲームの定番「輪投げ」も。

ミニゲームの定番「輪投げ」も。.JPG) ペットボトルに割り箸を落として入れる割り箸ダーツ。地味に難しい・・・。

ペットボトルに割り箸を落として入れる割り箸ダーツ。地味に難しい・・・。 手の感覚だけで、砂1Kgの袋を作ります。

手の感覚だけで、砂1Kgの袋を作ります。

2017/06/21 08:20 |

この記事のURL |

宿泊学習⑥ いかだ遊び

午前中、タイヤチューブと角材をロープで組んでいかだを作りました。オールの使い方を教わって、午後は海にこぎ出しました。息をそろえてオールを動かします。

午前中、タイヤチューブと角材をロープで組んでいかだを作りました。オールの使い方を教わって、午後は海にこぎ出しました。息をそろえてオールを動かします。

2017/06/20 16:10 |

この記事のURL |

宿泊学習⑤ 朝の集い

宿泊学習2日目の朝は、さわやかな青空。今日は、午前中はタイヤチューブのいかだづくりに挑戦。午後は完成したいかだで海に乗り出す予定です。天気、気温とも文句なしです。

宿泊学習2日目の朝は、さわやかな青空。今日は、午前中はタイヤチューブのいかだづくりに挑戦。午後は完成したいかだで海に乗り出す予定です。天気、気温とも文句なしです。

2017/06/20 08:00 |

この記事のURL |

宿泊学習④ ナイトハイク

夜の活動「ナイトハイク」無事終了。

夜の活動「ナイトハイク」無事終了。行方不明になる班はありませんでした。

2017/06/20 08:00 |

この記事のURL |

宿泊学習③ ペットボトル提灯づくり

夜のナイトハイクに使う 提灯を作りました。

ちゃんと作らないと、森の中で火が消えて真っ暗になってしまいます。子どもたちも真剣です。

.JPG)

.JPG)

ちゃんと作らないと、森の中で火が消えて真っ暗になってしまいます。子どもたちも真剣です。

.JPG)

.JPG)

2017/06/20 08:00 |

この記事のURL |

宿泊学習②種差海岸に到着

種差海岸に到着です。

お昼まで、のんびりと種差の自然を満喫しました。

お昼まで、のんびりと種差の自然を満喫しました。

お昼まで、のんびりと種差の自然を満喫しました。

お昼まで、のんびりと種差の自然を満喫しました。

2017/06/19 13:20 |

この記事のURL |