クラブ活動(3年見学会)

今日の六校時はクラブ活動がありました。本校では、スポーツクラブ1、スポーツクラブ2、理科クラブ、図工・卓上クラブ、家庭科クラブの5つのクラブがあります。

例年、この時期には3年生が見学をします。

3年生の子どもたちは目当てのクラブもあるようで張り切って見学をしていました。

<図工・卓上ゲームクラブ>

今日はクリスマスバージョンのしおりづくりをしていました。

<家庭科クラブ>

ホットケーキづくりをみて、3年生はぐっとひきつけられたられたようです。

おすそわけもいただきました。

例年、この時期には3年生が見学をします。

3年生の子どもたちは目当てのクラブもあるようで張り切って見学をしていました。

<図工・卓上ゲームクラブ>

今日はクリスマスバージョンのしおりづくりをしていました。

<家庭科クラブ>

ホットケーキづくりをみて、3年生はぐっとひきつけられたられたようです。

おすそわけもいただきました。

2012/11/29 17:00 |

この記事のURL |

体育集会(なわとび)

本校では、始業前及び体育集会で、11月まではマラソン、冬季は縄跳びを行い、児童の体力向上を図っています。

今日の体育集会は、縄跳びです。全校児童が体育館で、数種類の跳び方を練習します。

各種目ごと、学年ごとの目標タイム、回数を設定し取り組んでいます。

体育集会では、途中で引っかかると赤白帽子を白から赤に替えて練習を続けます。

1年生も跳び方がさまになってきました

高学年は余裕の跳びっぷりです

今日の体育集会は、縄跳びです。全校児童が体育館で、数種類の跳び方を練習します。

各種目ごと、学年ごとの目標タイム、回数を設定し取り組んでいます。

体育集会では、途中で引っかかると赤白帽子を白から赤に替えて練習を続けます。

1年生も跳び方がさまになってきました

高学年は余裕の跳びっぷりです

2012/11/28 11:40 |

この記事のURL |

とどろき犬 雪に大はしゃぎ(1年生)

本格的冬がやってきました。

時折の吹雪模様は大人にとって気持ちが滅入る景色でしたが、

子どもたちは大喜び。中休みの晴れ間には、元気な子犬の様に

校庭にとびだしました。

草地に積もった雪で雪だるまをつくる1年生です。

各自の雪だるまの大きさ自慢です。

時折の吹雪模様は大人にとって気持ちが滅入る景色でしたが、

子どもたちは大喜び。中休みの晴れ間には、元気な子犬の様に

校庭にとびだしました。

草地に積もった雪で雪だるまをつくる1年生です。

各自の雪だるまの大きさ自慢です。

2012/11/27 15:30 |

この記事のURL |

感謝の気持ち

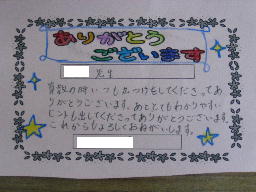

明日からの3連休、先生方がいい気分で過ごせる出来事がありました。

昨日の放課後、職員室に数名の子どもがやってきました。何の用かと

思っていたら、先生方に渡したいものがあるとのこと。

渡されたのが下の写真です。

23日が勤労感謝の日ということで、感謝状を渡しにきたのです。

こんなことをされちゃうと、先生方ますます子どもたちのためにがんばっちゃいますね。

本当にありがたいことです。

子どもたち、おうちの人にも渡すのでしょうね?

昨日の放課後、職員室に数名の子どもがやってきました。何の用かと

思っていたら、先生方に渡したいものがあるとのこと。

渡されたのが下の写真です。

23日が勤労感謝の日ということで、感謝状を渡しにきたのです。

こんなことをされちゃうと、先生方ますます子どもたちのためにがんばっちゃいますね。

本当にありがたいことです。

子どもたち、おうちの人にも渡すのでしょうね?

2012/11/22 13:10 |

この記事のURL |

アピールタイム(4年生)

今日は4年生のアピールタイムでの発表がありました。

国語で学習した「ごんぎつね」に関わっての発表です。

まず、各自がごんぎつねの話の中で好きな文章を発表しました。

学習でごんや兵十などの心情をよくとられていることがわかります。

次に、きつねの登場するお話の本を紹介してくれました。

「てぶくろをかいに」等ずいぶんとたくさんありました。

おまけに、本のさし絵らしき絵も描いてテーブルの下に張ってありました。

最後に、「本当のともだち」という歌を4年生全員で歌ってくれました。

4年生の元気な発表に応え、他の学年からは感想発表を希望する挙手がたくさんありました。

国語で学習した「ごんぎつね」に関わっての発表です。

まず、各自がごんぎつねの話の中で好きな文章を発表しました。

学習でごんや兵十などの心情をよくとられていることがわかります。

次に、きつねの登場するお話の本を紹介してくれました。

「てぶくろをかいに」等ずいぶんとたくさんありました。

おまけに、本のさし絵らしき絵も描いてテーブルの下に張ってありました。

最後に、「本当のともだち」という歌を4年生全員で歌ってくれました。

4年生の元気な発表に応え、他の学年からは感想発表を希望する挙手がたくさんありました。

2012/11/21 13:40 |

この記事のURL |

就学時健診

本日午後は、本校の就学時健診でした。来年度入学予定者は男子3名、女子1名、計4名と

寂しい状況です。

ところがこの4年なかなかの元気者、個性派揃い、一人で二人分がんばってくれそうです。

知能検査を受ける四人です。

はみがき上手にできるかな?

眼科検診、あっという間に終わりました。

寂しい状況です。

ところがこの4年なかなかの元気者、個性派揃い、一人で二人分がんばってくれそうです。

知能検査を受ける四人です。

はみがき上手にできるかな?

眼科検診、あっという間に終わりました。

2012/11/20 16:50 |

この記事のURL |

本年度2回目の歯科検診

2012/11/20 16:00 |

この記事のURL |

とどろきまつり2(バザー)

とどろきまつりの午後の部は、PTA主催バザーです。

今年は出品品目を増やしたこともあってか昨年以上の盛況ぶりでした。

前日及び当日朝早くから保護者の方が準備にかんばってくださいました。

子どもたちもおいしい、楽しい午後を過ごし大満足でした。

="画像を等倍で表示します" />

今年は出品品目を増やしたこともあってか昨年以上の盛況ぶりでした。

前日及び当日朝早くから保護者の方が準備にかんばってくださいました。

子どもたちもおいしい、楽しい午後を過ごし大満足でした。

="画像を等倍で表示します" />

2012/11/15 16:50 |

この記事のURL |